【前回の続き】

★2.宮下の駅と町・前編

会津宮下駅構内を、小出側の踏切から。

行き違いの二本の線路に加え、側線が右手奥の車庫みたいな建物まで伸びている。中には除雪車が収まっていて、いかにも豪雪地帯らしい。

それはさておき、周囲には森がそびえ、駅を出て行く線路はカーブしながらその森に吸い込まれていく…架線がない線路を見るまでもなく、いかにも相当なローカル線の駅といった眺め。そして現に、ここを通る列車は一日に上下各6本だけ。

…と来れば無人駅か、せいぜい土地のお年寄りや主婦が日中だけ出札をしている駅だ。いまや日本全国、それがお約束なのだが…。

でも待合室に入ると、飾りっ気も何もないものの掃除が行き届いている【左写真】。

その一角にある、レトロなスタイルの出札窓口【右写真】には現役の気配。都会の有人駅と同じような端末機が、電源を入れた状態でガラスの向こうに鎮座している。

そしてその前には、さっきまで誰かが座っていた。

やがて外のホームに、小出方面から上り列車が着く音。

JRの制服を着た初老の駅員が、列車を出迎えながら前へと歩く。運転台の横に着くと、運転士が差し出す「タブレット」という輪っかを受け取り、引き換えに手に持った別のタブレットを運転士に渡す【左写真】…この交換作業ゆえに当駅では、手旗を持ち、制服制帽に身を固めた駅員が列車を出迎え、そして見送る【右写真】という景色が今も見られるのだ。

それは前回の会津坂下駅も同じだが、ここは川の上流の森の中。本格的な有人駅であるのが、一層不思議に思える。

ちなみに「タブレット」だが、正確には、輪っかの中に入れられた金属製の円盤のことを指し、輪っか自体は「タブレットキャリア」という。

ちなみに「タブレット」だが、正確には、輪っかの中に入れられた金属製の円盤のことを指し、輪っか自体は「タブレットキャリア」という。

円盤には○や△などの印が刻まれ、それらの形が「会津川口(一つ手前の行き違い駅)~宮下間に入ってよい」・「宮下~会津坂下(次の行き違い駅)間に入ってよい」といった意味を示している。

タブレットは駅事務室の張り出し部分【上写真・屋根の下の窓】にある「閉塞機」【右写真】から取り出す。取り出すのは「タブレット閉塞」という信号方式のためで、その概要は下記リンクを参照されたい。

「タブレット閉塞」の概念図

明治末期に始まり、永らくポピュラーな信号システムだったけれども、もちろん今、こんなことをしている区間はほとんどない(なお閉塞機の写真は許諾を得て撮影)。

さて、今の上り列車の場合、ここ宮下駅では、

①あらかじめ一つ先の会津坂下駅と合図の交換(閉塞機のボタンを押して信号を送る)+電話連絡をして、このあと当駅~坂下間に列車を通すことを確認。閉塞機から「宮下~会津坂下」のタブレットを取り出しておく(取り出すのにも合図交換がいる)。

②そして列車が着くと、それを渡す。かわりに、列車が手前の会津川口駅から持ってきた「会津川口~宮下」のタブレットを回収し、閉塞機に収める。

③発車後、会津坂下駅と合図交換をし、「列車が出たよ」という電話連絡。

…という仕事をしなければならない。

具体的には、駅員は運転士との交換作業の後、回収したタブレットを持ち帰って閉塞機に収め、閉塞機のボタンで会津川口駅と「列車が着いたよ」「了解」という合図を交換する。そして出発信号機を青にし、再びホームに出て発車の指図…という作業をする必要があり、それらを行う2~3分の間、列車は行き違いもないのに止まって待っている。当駅で行き違う場合は、お互いが持ってきたタブレットを相手に届ける+両隣の駅へ合図+連絡という作業になり、さらに停車時間が延びる…。

何事も自動制御でスピーディになっていく時代だが、手仕事が作るゆったりとした時間の流れが、ここには残っていた。

この他、「手前の駅が『列車を出したい』と要求してくる」「手前の駅から列車が出た」「一つ先の駅に着いた」という時にも合図交換や連絡があり、相手の駅からの合図を伝える「チィン、チィン!」「カァン、カァン!」というベルが事務室の外まで聞こえる。つまり列車が1本通るたび、断続的にとはいえ一時間以上作業があり続けるわけで、ひなびた雰囲気の割には、駅員が気を抜ける時間は少ない。

先ほどの窓口を守るのも、この駅員。指定券こそ出せないものの、日本中のJR全駅への乗車券を売っている。そして通学時間帯以外の列車でも乗車ゼロということはなく、その人たちは窓口で切符を買う。

とはいえ、日中で列車1本あたり2~3人、一番多かった朝九時過ぎの上り・下りでも合わせて10人ほどだ。別に高校生が坂下・川口の双方と行き来するが、後で書くように最大に見積もっても全部で30人程度だし、彼女・彼らは定期券を買う日以外に窓口に用はない。

…この夏。今ここに載せている文章や写真のために、その窓口で入場券を求めた。

「すみません、入場券を1枚下さい」

「はいはい。えーっと………大人、でよろしいですか?」

小皺の寄った優しそうな目を見開き、駅員氏は意外なことを聞く。

「え?………大人、ですが」

三十代後半の身に意外なことを聞かれ、こちらも口調が戸惑いがちに。

「ハイ、本日の入場券、大人1枚。ありがとうございました」

無事に大人の入場券を購入。そのままホームへ行こうとするが、改札がわりの柵が閉まっている…と、今の駅員氏が何かの用事でホームに出てきて、私と目が合うや「あ、そうか!」といった風に目を丸くした。

「ああ、あなたが使われるんでしたか!じゃあ大人だ!…すみませんねえ」

柵を開けながら、先方は照れくさそうに笑う。

「ええ、大人です(笑)」

やはり笑って応じる私…聞けば入場券は、車で来て記念に買っていく人がほとんどとのこと。言われてみると、たしかに列車で来て駅を撮るなら下車のついでに済ませてしまえるし、逆に当地に滞在でもしない限り、下車・乗車以外であらためて駅に入る時間もないだろう。

ただ、下車のついでであっても、しばらくホームにとどまるなら、その間駅員は柵を開け、構内に人がいることを気に留めていなければいけない。少しだが売上にも貢献できることだし、たとえ切符があっても、その分のお金ぐらいは別に払ってもいい。

どちらにしろ、駅を見る限り旅先として滞在する人は少なそうだ。どんな町なのか…以下、この夏に町で泊まった際の道のりや時間を使って、町内をたどってみる。

なお、こちらの「三島町観光協会」のWEBサイトもあわせてご覧を。

朝九時すぎに上下列車の行き違いがあり、それを見に行った後、駅舎の出口から外を望む。

最初に来た時は驚いた。役場の所在地だから、いわゆる「駅前通り」が、ごく小さいながらもあると思っていたのだが………。

ただ、左手の画面外にパンメーカーの看板を出した雑貨屋がある。しかし贈答品や野菜が目立ち、他に清涼飲料水とアイスクリームのケースが見えるものの、肝心のパンがあったかどうか記憶が定かでない。

また右手には野菜を売る「棚」があり、平日の午前中には町で採れた野菜が並べられ、お婆さんが座っている(背後に建つ農協が主催しているらしい)。気をつけて見てみたのは夏だったが、ナスやカボチャをはじめ、季節の野菜がひととおり並んでいた。そのまま食べられそうな物はトマトとキュウリぐらいで、おいしそうだったけれど、食べ頃のものは九時前の時点で売り切れ。「八時ぐらいまでには来てくれねぇと…」とのこと。

町域の各地へ向けて町営バスが3路線、それぞれ一日5本ぐらいずつ駅前から出ている。うち2路線は只見川沿いに向かうので、鉄橋撮影に使えるかもしれない。

ちなみに画面中央の細長い構造物は、コンクリートで嵩上げされた電話ボックス。ここが豪雪地帯であることを、静かに物語っている。その時期にも来てみたいが、只見線の運休が続いて帰れなくなる可能性がちょっと怖い。

正面の細い道を進むが、赤提灯がなければ見過ごすようなお好み焼き屋が1軒ある他は、民家と空き地。地形図では、町並みは線路のすぐ近くなのだが、実際には駅から離れているのだろうか…その細道は数十メートルで終わり、東西の道に突き当たる。突き当たりの向こうに、なぜか木に隠れるようにして小さな信用金庫。右に駐在所、消防署の出張所と続くが、いずれも見落としそうな規模だった。

突き当たりを左へ曲がって、西へ歩く。

商店街などでは決してないけれど、ただの集落にしては店の看板が目立つ。しかし人通りは少なく、車が何台も写っているがこれは偶然で、実際は忘れた頃に一台、二台と通るぐらいだ。まあ、歩くうちにだんだん中心らしくなっていくのだろう…。

…が、実はこれが「町の中心」だった。こんな感じの通りが200メートルほど続いて、その先は田んぼと民家だけになってしまう。

★通りを歩いて見つけたもの…デイリーストア、クリーニング屋(2)、美容院(2)、古いお屋敷を使った居酒屋、民芸品店、雑貨屋、洋服屋、郵便局、旅館、工務店、薬屋、食堂、医院、酒屋

デイリーストアを除き、もちろん大手チェーンなどではなく個人商店だ(デイリーストアもフランチャイズだが、規模や品揃えという意味で)。

★予想に反してなかったもの…本屋、電器屋、携帯電話を扱う店、学習塾、パチンコ屋、食品スーパー、土産物屋

最初は「まさか役場のある集落で…表通りにないだけだ」と思ったが、次の訪問で他の場所を探してもなかった。要するに、この通りにあるものが宮下の町の小売・サービス業のほぼ全部で、ここにないものは町のどこにもない。

「ここでも国道沿いの大型店に客を取られて、中心部が衰退してるのか…」

一瞬そうも考えたけれど、これまで見てきた沿線の山深さと人口の希薄さを見るに、国道沿いに大型店があること自体が想像しにくい。念のため宿で聞いてみても、そんなものは坂下まで行かないとない、という。

つまり、元からこれが「町のすべて」なのだった。

ちなみに本屋がないのは『エッちゃん』を書く上で困るのだが、しらばっくれることにした(笑)。

とはいえ、緑も豊かで、古い建物がよく残された「町の中心」である。さらには静かで、蝉の声や風が木の葉をなでる音が聞こえる…そんな中で、品揃えや値段を問わなければ生活に最低限必要な物は揃う。個人的にはスタンドコーヒーや総菜屋がないのが辛いけれど、それは大都市部で遅くまで働き、何でも買って済ませる生活に慣れてしまっているからだ。

人が買い物をする現場には数えるほどしか出くわせなかったが、見た限り、そこには何らかの会話があった。客は必ずしも高齢者ではなく、そしていちいち車でやってくる。ロードサイドの大型店が周囲になく、町域の買い物客がすべてここへ来ていることの証明かもしれない。

…いちいち眺めたり撮ったりしながら歩いたので、通りを見終えると十時を回っていた。

左手に役場を見て、食堂と酒屋を過ぎると、町の中心は終わり。さらに西へ進むと民家だけになるが、家並みはみるみる希薄になり、小学校のグラウンドを過ぎると田園地帯に。人も車も通らなくなる。

やがてその中に、アイスクリームと飲み物を売る店がポツリと見えた。

「なんでこんな場所に…」

不思議だったが、それよりも喉が渇いていたので、ジュースを買う。商売になるのか聞きたかったものの、まさかダイレクトにそうは聞けず、適当な回り道も思いつかなかったので、よした。

飲みながら南を向くと、通りから枝分かれした道の先に踏切、その奥に高架の道路が少しだけ見える。

「このへんに高速道路なんか、あるはずが…」

そのまま直進しても何もなさそうだし、踏切もあるので行ってみる。途中、両側を民家に囲まれるが、すぐに尽きる。

踏切から見た只見線。宮下駅から小出方向に伸びている線路(手前が小出側)だが、草ぼうぼうだ。そして急な登り勾配。あえぐように登ってくる列車を見てみたかったが、次の下り列車は四時間以上先だった。譲って上り列車を待ってもあと三時間はある。

その先の、森から飛び出ている高架道路は、会津若松から続いている只見川沿いの国道。もとは「街の中心」の通りが国道だったらしいが、相当前に付け替えられたようだ。

一般道路なので、向こうへ回り込むと普通に入口があり、入ると歩道もある。片側一車線ながら広めで、ひさびさに見るセンターラインが新鮮。でも車は一分間に一台通ればいい方で、何分も来ない時も普通にある。只見線もそうだが、沿線にはこの程度の町しかなく、大きな街同士を結んでいるわけでもないからだ。

ただ、高架なので町を一望できる。町は「これがほぼ全景」と言っていいほどの大きさだ。右の白い建物が小学校で、どこの田舎町でも役場と学校はきれいだけれど、もちろん大きくはない。

道沿いの雑草にタデが混じっていて、山椒の匂いが鼻をくすぐる。そういえば宿の食事にも山椒の和え物が必ず出ていた。

国道を東へ進むと駅の方に戻れそうだが、ここから東は木に遮られて町が見下ろせない(町からも、ここに国道が走っているのは見えない)。

だから、さらに西へ歩いて眺めを楽しむ。でも道はすぐ下り坂になり、同時に北向きにカーブを描いて、さっきまで歩いていた通りの続きに近づく。そして通りの続きと地上で交差する。

交差点に面して、二方向を森に囲まれた中学校。グラウンドの向こうに立派な三階建ての側面が見えたが、正面に回ると長さはさほどでもなく、昇降口も職員玄関みたいな幅しかない。

下駄箱らしき棚は、40人分ぐらい。ピッタリということはないから生徒は30人程度で、町から坂下や川口へ通う高校生も同様の数ということになろうか。通学と言えば国道に面して、かつての寄宿舎らしき廃屋があった。

さて、国道は交差点の少し先で長い橋になっている。町の北側を流れる只見川で、たもとまで行ってみると例の広い流れが見えた。橋を進めば間違いなく、数十メートル真下にその川面が展開する。

「……………」

鉄橋からの車窓に感動しておいて何だが、私は高いところが怖い(笑)。鉄橋の場合は車体に守られているし、足がすくむのに関係なく列車が進んでくれるから何とかなったのだが…。

というわけで、私は真上からじゃなく、横方向の少し離れた位置から川を見下ろしたかった。

が、ここでも橋のたもと以外の川岸は、びっしりと森に囲まれている。

「橋の上以外からも、只見川の流れを見たい」

それは只見線の乗車中にも期待していたことで、でも只見川流域に入ってからここまで、そういう車窓はついになかった。国道に上がったのもそれが理由の一つだったが、やはり川を囲む森しか見えないのだ。

田んぼと森の間を東に歩いて、町へ戻る。あと三十分ほどで正午だった。

役場は通りから一歩奥まっていて、その角にある食堂で、名物だという親子丼を食べる。ネギのかわりに、アクをよく抜いたゴボウ。ダシが少し濃かったが、鶏肉に弾力があって「食った!」という感じがした。なぜか食堂や酒場だけは町に4つもあり、それぞれに地産の品で名物料理を作っている。

角のこちら側では、石の桶に清水が湧き出している。野菜を洗うためのようだが柄杓も置いてあり、冷たくてうまい。

通りから民家の間を南に抜けて、線路際へ。線路の向こうが一面の森のせいか、家しかないのに蝉の声が聞こえる。軒の影が涼しい。

町一番の神社・三島神社…参道に踏切があるというのは、日本でもここだけのような気がする。

無人だが、よく手入れされている。静岡の三島大社を勧請してきた、ということになっていて、三島町という(自治体としての)町名の由来だそうだ。この近辺でもやはり、ところどころで清水の流れる音がする。

そのまま線路沿いに駅へ戻る。十二時半に駅へ着き、一時の上り列車を見ようと入場券を買った。それが冒頭のエピソードで、これにて町内一周完了だ。

…前にも書いたように土産物屋はなく、博物館や資料館、各種の体験施設といったものもない。

もちろん土産になるものはあるし、展示すべき歴史や体験すべき産業などもあるのだけれど、それを来た人に楽しく、分かりやすく見せる仕掛けがないことになる。

要するに、一般的な「泊まって観光」というイメージでたどると、この町には何もない。たとえば自分の勤務先の生徒を連れていったとして、楽しんでもらえる自信は絶無だ。

町をはるかに離れれば、家族連れでキャンプをするような施設や、そういった向きが立ち寄るドライブインなどがあるようだ。けれどもそこへは、只見線利用では行けない。

ただ、体や心が本当に疲れた時に、この近辺に宿を取って何日かぼんやりとし、日に一度、食事や買い物をしにちょっと町へ出る…そんな過ごし方の「町」としてはちょうどいい。泊まったのは一度で二泊だけだったが、そう思った。いつかぜひ時間を取って、今度は三泊はしたい。

そう言うからには、ぼんやりするのにピッタリの宿もある。それも、なんと駅の徒歩圏だ。次回の冒頭で紹介する。

あとは、只見線の乗車・撮影目的の旅行ならば、ここは最高の拠点だろう。

坂下や柳津では鉄橋が連続するゾーンから遠すぎるし、かといって、ここより奥は進むにつれて駅のそばが淋しくなり、補給基地として心もとない。宿が駅近くにある場所も沿線には少ないし、それにここなら、最寄駅でタブレット交換も見られる。

【つづく】

激安のスーパーコピー時計を代引きで手軽に購入できるオンラインショップ。

激安のスーパーコピー時計を代引きで手軽に購入できるオンラインショップ。品質抜群の時計をお手頃価格で提供しており、安心の代引き決済機能を完備。流行のデザインから定番モデルまで、多彩な選択肢が揃っています。

記事一覧

只見線往還記~『エッちゃん』の世界・2

只見線往還記~『エッちゃん』の世界・1の2

【前回の続き】

★1b.只見線の開けた窓から

さて、いよいよ只見線である。

前回の最後に載せた写真でも窓が開いていたが、非冷房車だ。分かってはいても、初めて見た時は久しぶりすぎて不思議にすら思えた。

会津若松駅から離れていく方が下りで、終点の新潟県・小出までは135.2キロ。

なおこの先も複数回旅行しているが、前回に続き、この夏の往路での時刻を主な地点に添える。会津若松17:01発。『エッちゃん』が作中で乗っていた列車でもある。

南西に進んで七日町、南下して西若松…ここまでは会津若松の市街地と言ってよい。七日町については後日、若松市内と一緒に紹介する。

都電や阪堺電車のような速度で、2駅・約3キロを6分かけて走る。両側は住宅地だが家と線路とは離れ、間に草地が見えていたりするが、七日町のすぐ先の踏切付近にだけ、左手に大都市部の下町かと錯覚しそうな景色がある。エンジン音さえしなければ、いよいよ路面電車だ。

ここは会津盆地の真ん中。そして扇風機も止まっているが、夕方のせいか、そんなスピードでも走っている限りは涼しく、停車中も暑くはない。

17:01発は通学の帰りにあたるが、それに乗ったのはいずれも土日か夏休み中だったので、乗車率は若松発車時で座席の半分弱、西若松で座席の6~7割程度。

【西若松 17:07着・17:17発】

会津若松~西若松には会津鉄道線のディーゼルカーも乗り入れていて、市街地の終わり・西若松駅で両者が分岐する。

只見線はここから南西に向きを変える一方、会津鉄道線はそのまま南下して、大内郷や湯野上温泉、尾瀬などの観光地を含んだ一帯へ向かう。沿線人口も只見線沿いよりいくらか多く、加えて終点では、最終的に東武線とつながる私鉄に接続。つまり浅草や北千住から「スペーシア」に乗って(もちろん乗り換えを挟むが)上記の観光地や会津若松へ行ける。

本数も会津鉄道の方が多く(下り会津若松発で会津鉄道17本vs只見線7本)、観光向けの快速なども走るから、むしろ只見線が会津鉄道に乗り入れているような感じだ。唯一、駅構内の線路が”只見線上下2線+枝分かれする会津鉄道1線”という造りになっていて、それが辛うじて只見線の方が「本線」であることを示している。

会津若松17:01発に乗ると、西若松で上り列車と交換しているところへ会津鉄道の若松行きが入ってきて、乗り場が3線とも埋まる。でも3線はもちろん、2線が同時に塞がるのも一日のうちその数分間だけだ。「逆『点と線』」というところだろうか。

さて西若松を出ると、列車はそれまでよりスピードを上げていく。といっても最高で時速60キロ程度だと思うけれど、ともあれ涼しさが増す。

あらためて天井を眺めてみる。やはり楕円形の屋根をそのままトレースしているだけで、冷房装置らしきものは見当たらない。

そして開いた窓からじかに景色を見ることや、レールの継ぎ目の音を直接聞くことはとても新鮮で、なおかつ懐かしい気持ちになる。

会津坂下まで、途中に5駅を挟んで約30分。沿線はひたすら【左写真】のような田園風景。雪の時期には一面の雪野原になる【右写真】。

もっとも、駅が近づくと、集落やそれを囲む林の中に入る。この間の駅のほとんどは町や村の中心か、かつてそうだった場所で、もとは行き違いや貨物扱いのために2本以上の線路を持っていた。が、片面ホーム一つだけにされたのはまだしも、駅舎も簡単なものに改築されて「昔っぽさ」は少ない。

一駅だけ、写真の風景そのままの中にホームが一本、という駅がある。「根岸」という、なんだか東京に通えそうな名前の駅だが、ここはもとからホーム一本きりだったようで、かえって昔っぽさが残る。

「こんな眺めの中で、しばらくボンヤリしたい…」

という方はぜひ途中下車を。ただ、ここに限らず途中下車すると次の列車は4時間後だったりする(北に2キロほど歩き、隣の新鶴駅付近まで行けば飲食料品が手に入る)。

その根岸~新鶴を除いて、駅と駅の間は3~4キロに伸びる。ところどころで、進行方向に向かって右カーブ。会津高田を少し過ぎたあたりで、ついに日の向きが逆に…つまり南向きだった列車が北へ向かって走るようになる。

「googleマップ」などで見ると分かるが、実はこの先の会津坂下は若松の北西にあり、線路はその間を「し」の字に大回りしている。ここまで大回りする地形上の必要も見あたらず、建設当時(坂下まで1926年開業)の人文地理的な事情も分からない。ただ、最初から小出までの長距離路線として計画されたわけではないようなので、この付近の輸送需要に応えることが建設目的の一つだったのかもしれない。坂下~若松についても、当時ならこの程度の回り道をしたって最速かつ最強の交通手段だっただろう。

ただ現在、この大回り区間にある会津高田などでの乗降はあまり多くない。逆に、若松市内からまっすぐ会津坂下へ向かうバスが毎時1~2本あるにもかかわらず、市内から只見線に乗った高校生の多くが坂下まで乗り、そこで降りていく。バスの車内風景も見てみないと何とも言えないが、やはり通学定期は列車の方が安いのだろうか。

【会津坂下 17:45着・17:49発】

会津若松から約40分(途中の交換待ちがない場合)。北向きだった列車が、徐行同然の速度でしか曲がれない左カーブで一気に西南西を向くと、久しぶりに線路が2本ある会津坂下駅【上写真】。

左の写真でホームに林立するのぼり旗は「春日八郎の出身地」を宣伝するもの。ここまでやると他に名物が何もないように思えてしまうのだが…町域には平安期からの寺社などがあるものの、駅からは遠い。駅からだと町役場の近くに、会津戦争の女性戦士・中野竹子の墓所を収めた法界寺という寺がある。古い町並みの奥まった場所にある小さな寺だが、積雪期の夕方に寄ったら、しばらくボンヤリたたずんでしまった。

そして、沿線では久々の大きな町。駅前で飲食料品の調達はできるし、郵便局のそばにはコンビニ、町の中心に向かっていくと食堂やスーパーもある。馬刺が町の名物だとか。

さて、話は駅に戻る。

若松の高校への行き帰りの他、町自体にも高校が二つあり、学期中の平日朝夕の列車到着前には、ホームは端から端まで高校生たちに占拠される。でもそれを除くと、乗車は一列車あたり10人足らずから、多くて20人台。その列車もわずかに上り7本、下り6本だ。

なのに駅員が、それもJRの正社員が常駐していて、ホームで列車を迎える【下写真】。「タブレット閉塞」という信号方式のためだ。

タブレット閉塞については解説するWEBサイトがいくらでも出てくるので、それに譲るが、とにかく手旗を持った駅員さんがホームに出て列車を待ち、そして見送るという風景が、ここでは列車のたびに必ず見られる。いまや有人駅の多い都市部でもあまり見るものじゃなく、ましてや田舎の、木造駅舎にディーゼルカーという景色の中では本当に希少だ。

そして、列車の到着前後と休憩時間以外は、待合室で窓口が営業する。隣の駅までの切符も窓口で買えるというか、券売機がないのでそうなる。特急券でも長距離の乗車券でもない切符を窓口で買う機会も、あるようで実は少ない。

西会津から只見までの、列車の行き違い可能な駅は全部そうなっている(ただし窓口については西会津にはない)。ただ行き違い駅といっても本数が本数だから、実際に行き違うのは、ここ坂下でも朝と昼過ぎの2回だけ。

なお、会津坂下で乗客、特に高校生がだいぶ入れ替わる。とはいえ乗ったままの客も無視はできず、平日夕方の下りは当駅乗車の高校生を加えて大混雑になるが、休日や休み中は座席半分程度の乗車率で発車する。

会津坂下の先で盆地は尽き、一転、林の中をアップダウンするようになる。だいぶ入ったところの、誰が住んでいるのかという景色の中に片面ホームの塔寺駅。それを出ると初めてトンネルも現れ、うち一つはちょっと長く、その先で眺めが開けると会津坂本。短く書いたけれど、駅から駅までの間はさらに伸びている。

会津若松から1時間。山を越えて、只見川沿いの谷に入ったのだが、次の会津柳津の手前までは、進行方向に向かって右手の眺めが開けている。ごく近くを只見川が沿っていて、それを囲む杉林のおかげで川筋も分かるものの、崖を挟んでだいぶ低い位置を流れているので水面は見えない。

【会津柳津 18:09着・発】

やがて木々の間に入り、会津柳津。駅は林の中だが、少し離れた場所にある町は役場の所在地。東西数キロにおよぶ、河岸段丘上の広い平地に家々が集う。

温泉も湧くせいか、高校生以外の下車客が必ずいる。高校生も若松市内から乗っていた子はもちろん、坂下乗車組もここでゴッソリ降りていく。休日・夏休み中は、夕方でも一両あたり10人乗っているかいないかという車内になり、以降増えることはない。

ここまで二、三駅ごとに町や村の中心近くを経てきたが、それもここまで。並行する路線バスも柳津で尽きる。そのせいか、特に夕方の列車だと、木々の間から町並みが見えるにもかかわらず、淋しい気分になる。

そして、なおも只見川の川面は見えない。

柳津の町を見送ると、木々は窓の間近まで迫ってきて、そして途切れなくなる。もはや只見川の所在自体も確かめようがない。

つまり写真のような眺めが、ずうっと続く。森は深く、まとまった明かりは線路と木々との間に射し込む細い日射しだけ。列車はエンジンをふかして坂を登ったり、ブレーキをきしませて下りたりを繰り返すが、なぜか下りでもスピードが出ない。たとえば柳津と次の駅との間で、3.6キロに約7分を要している。

…こう書くと退屈そうだが、開けた窓から直に見ているので緑は鮮やかだし、蝉の声や下草が風にざわつく音が時々通り過ぎるので、案外飽きない。そして入ってくる風はいよいよ気持ちよく、そしていい匂いがする。もっともそれは夏場の話だけれど、秋は秋で、杉ばかりじゃなく落葉樹や蔓草も混じる森なので紅葉が美しい。雪が降れば降ったで、雪国以外の人間にとっては非日常の眺めだろう。

次の郷戸駅も林の中。只見川の本流沿いに取り付く平地がなくなるため、ここから支流沿いの回り道を登る…といっても、やはり川は見えない。

その次の滝谷では片側の木々が切れて人家が見えるものの、線路に迫る上り斜面に家が数軒へばりついているだけなので、開けたという感じはしない。家々は雪の深い山間部で時々見る、急勾配の大屋根を載せた古い建築。段々に切り開かれた田畑がそれを囲む…近くまで会津宮下からの町営バスが来ているので、只見線と組み合わせて、その景色を短時間だけ楽しむことも可能かもしれない。

その先で支流を渡るために森が切れるが、渓流なので橋は短く、景色も鬱蒼としているので、やはり開けた気分はしない。ただ数十メートル下の流れは美しく、そして高さにはギョッとする。

それが終わるとまた森で、続いてすぐトンネル。

ここまでで一番長い、といっても600メートル程度だが、途中から速度を上げるも抜けるのに1分近くかかる。柳津からこの先の会津宮下までは1941年の開通で、そのせいか断面が狭く、開けた窓の外ギリギリに壁が迫る。でも、その壁面のコンクリートは平滑で錆もひび割れも見えず、現代に造られるそれと遜色がない。

ちょっとした勾配や長大トンネルを避けて回り道をするのも戦前ならではだが、決して技術が低いばかりだったわけでも、やっつけ仕事で鉄路が敷かれていたわけでもないと知る。

トンネルを抜けると久々に、短いながらパアッと景色が開ける。森が、やや見下ろし気味の位置にある。

すぐまた木々の中に入ってしまうのだが、長めの下りになっていて、列車のスピードが速い。実際は時速50キロ程度だと思うが、それすら久々の速度なので軽快な気分がする。

この先では駅の前後だけ、上の写真のように眺めが開けてくれる。つまり速度が落ちて森が切れると、それが「まもなく次の駅」という合図だ。

会津桧原着。列車は支流沿いから只見川の段丘上に戻ってきているが、やはり乗り降りはない。

すぐに発車すると、また森の中。

ただしここも杉林の連続ではないので、森の表情は刻々と変わる。もちろん窓からは、さまざまな自然の音たちが。会津若松を出てから1時間20分あまりが過ぎていた。

と、トンネルになり、それをくぐり終えた列車が急に速度を上げ始め、前方の木立の向こうに水面が…。

只見川第一橋梁。只見川の谷に入って30分近く、ようやく初めてその水面を見る。

まるで下流のように広く、そのくせ深い山々に囲まれる豊かな流れ…その景色自体も鮮やかだけれど、これだけの距離にわたって眺めが開けたのは久しぶりで、それにも感激だ。

柵も何もなしにいきなり数十メートル下の水面。さすがに乗り出す気は起きないが、ガラス越しじゃなしに直接見られる、というのもすばらしい。

ちなみに、この鉄橋をゆく列車を見下ろし気味に撮った写真は、「只見線」で画像検索すればいくらでも出てくる。鉄道趣味の世界で第一橋梁は、この先に多数ある只見線の鉄橋の中でも随一の、そして国内有数の名被写体だ。

橋の終わりで速度が元通りに下がり、またトンネルをくぐって森の中へと戻り、少し走ると、森が切れて会津西方。乗客に動きはない。森が切れてはいるが、桧原も西方も、窓から見える人家は数えるほどだ。

その駅を出ると、また深い木々の間へ。しばらくゆるゆると走っていた列車が、また速度を上げていく。小さく鳴らした警笛がやけに反響する。

第一橋梁から4分ほどで、ふたたび只見川の上へ。只見川第二橋梁だ。撮影地としては第一橋梁よりマイナーだが、上流が夕陽の差す方を向いているので、夕方の車内から見る川面がとても美しい。夏場の若松17:01発だけの特典だ。

この付近から1時間ほどの間に、只見線は線路の適地を求めて都合8回も只見川を渡る。

第二橋梁を地上から。実は柵がないどころか、車体が微妙にはみ出し気味にすら見える。

とはいえ戦前の、それも物が不足していた時期の建設路線。その時期にこんな立派な鉄橋を、当時も一ローカル線でしかなかったこの区間に惜しげもなく架けていたとは…。

今度は鉄橋の先にアップダウンがなく、列車は軽快な速度を保ったまま木々の間に入っていく。

少しすると、そのスピードのまま眺めが開け、草原や田んぼの向こうに杉林のてっぺんだけが見え続ける。その向こうは只見川だ…会津柳津の手前以来、しばらくぶりに広がる平らな地面。そして、まっすぐに川と並行を続ける線路。

ようやく列車の速度が落ち始めた。短く林を抜け、渓流を渡り、そして、これまた久々にまとまった数の人家が現れた…夕暮れ時の列車だと、ホッという息が思わず漏れる。空いた車内で高校生と大人が数人、パラパラと立ち上がる。

【会津宮下 18:32着・18:34発】

川沿いの町、会津宮下。会津若松から1時間30分あまり。

そして会津坂下から約45分ぶりの、列車の行き違いができる駅。

【つづく】

只見線往還記~『エッちゃん』の世界・1の1

昨年から今夏にかけて只見川沿い、つまり只見線沿いの山奥へ何度か出かけ、新刊の表題作『エッちゃん』を思いつきました。

向こうしばらく、只見線・会津宮下とそこまでの旅程、そして最寄りの「街」である会津若松市内で見た風景を、何回かに分けてご紹介します。

ちなみに"只見線"や"会津若松"というとお約束的に出てくるショット=鉄橋を渡る列車や鶴ヶ城・飯盛山の写真は出てきません。物足りない鉄男や歴女の皆様は「只見線」「会津若松 名所」などで画像検索をして、合わせてご覧下さい。

それと今回は、写真・文章を最後まで準備済です。連載と言いつつ冬まで間が開いたり途絶したりというのは、今度こそいたしません(苦笑)。

--------------------

★1a.東京から只見線乗車まで

以下、何回かの現地行きを総合して記事を書くが、主要な箇所に、この夏に行った際の着発時刻を添える。

【東北新幹線「つばさ115号」 東京12:08発】

東京都区内在住の私は、東京駅に行き、そこから東北新幹線の客になる。

早めに着いて、折り返しの車内整備を眺めながらホームの喫煙所で一服。

会津方面への乗換駅・郡山へは毎時3本程度の便があるが、結果的に毎度、「Maxやまびこ」に山形方面の「つばさ」が併結された列車を選び、「つばさ」の方の席を取っている。

他の新幹線車両に比べて「つばさ」は車体幅が狭く、ドアの下に転落防止のステップが出ている【上写真】。高さも低く、併結された 「Max」と一緒に見ると大人と子どもみたいで、窮屈な予感がする。

でも車内【下写真左】には閉塞感などなく、座席【下写真右】もゆったりしていて、要は普通の特急列車の1列4人掛けだ。というより在来線に直通するから「普通の特急列車」になるしかないのだけれど、それにしても広げたテーブルとの間にゆとりがある。

対して「Maxやまびこ」の背が高いのは二階建てだからで、車内に入ると、まず客室の天井が低い。客室とデッキの間の階段を含め、身長が高めの方は注意を要しそうなほど。

一番困るのは座席だ。席数を稼ぐために前後の間隔が狭められ、背もたれを倒す余地も小さい。1列5人掛けなのは新幹線では普通だけれど、なぜか他の新幹線車両より席の横幅も窮屈な感じがする。

そして車窓。新幹線で一階席に座ると本当に防音壁しか見えなくなってしまうのだが、二階席はグリーン席の分だけ普通席が少なくなっていて、「普通車指定席の二階(できれば3人掛けの真ん中以外)」という予約が案外難しい。

もちろん「つばさ」以外にも二階建てじゃない列車はあり、それを取ればいいのだが、ランダムに「Max」だったり普通の車両だったりするので、なかなか旅行の計画に合わない。

…本当は新幹線なんかじゃなく、昔ながらの特急や急行で旅立ちたいけれど、ないものは仕方がないし、あったとしても時間がない。だから、せめて在来線の特急列車に一番近いスタイルの車両で…「つばさ」を選ぶ本当のところは、そんな気分もある。

実は、この「Max」+「つばさ」に乗ると郡山で会津若松方面との接続時間が最小になるのだが、それは後で気がついた。何時間も待つんじゃない限り、接続よりも旅情や快適さが大事。

ちなみに、「えきねっと」の会員になると、座席表から空席を選んで指定席特急券の予約ができる。

【郡山着13:31 磐越西線快速3235M 13:47発】

「つばさ」に乗ると1時間15分程度で郡山に着き、15~25分の接続で磐越西線・会津若松行きに乗り換えられる。

15分の接続でも、新幹線ホームの喫煙所で一服して十分間に合う程度の距離。

約1時間ごとに、快速か各駅停車のどちらかが会津若松へと走るが、2両編成が基本。座れるかどうかはその時によるものの、休日や休み期間の昼~夕方を外せば、少なくとも終点まで立ちっぱなしは避けられる模様。あとは当然だが平日の通学時間帯は混む。

車内【左写真】はやや変則的なボックスシート。ただし快速の中に「あいづライナー」という列車【右写真】が3往復含まれていて、 こちらの座席は列車の外観どおり、特急と同じ。また6両編成で指定席(510円・もちろん全国の「みどりの窓口」で発売)もあるから、必ず座りたい向きにはおすすめ。

郡山から会津若松まで、日中なら、普通でも快速でも1時間10分前後。

地図上では途中に猪苗代湖に沿うような区間があるが、車窓から湖面はほとんど見えない。磐梯山が見えるはずだけれど、あいにく私の旅程ではいつも北側の遠くが霞んでいた。座席からの車窓よりも、左写真の人々のように立って前面展望を楽しんだ方がいいかもしれない。

猪苗代あたりまでは高原風の開けた見晴らしが多く、その中を列車は、時々わずかに登り勾配を感じさせつつ高度を上げていく。それを見ながらボンヤリと日本地図を思うと、太平洋側・日本海側の分水嶺はずっと西、会津若松から新潟へ向かう山中にでもありそうだが、日本海に注ぐ阿賀野川は猪苗代湖から発していて、そのことだけで言うと会津若松はもう日本海側だ。

だから猪苗代を過ぎたあたりから一転、分かりやすい下り勾配とカーブの連続になって、そのまま会津盆地に至る。今の電車は平地と変わらぬ走りを見せるけれど、SL+客車時代の運転は慎重を極めたという。ブレーキの過熱で止まれなくなった時に備え、勾配の途中にある磐梯町から長さ数キロの非常用線路が枝分かれしていた。

そんな路線が、昭和はじめの上越線開通まで、東京~新潟を結ぶ主要ルートの一つだったのだ。

【会津若松着14:55 只見線発車まで散策と買い出し】

ここだけ冬場の写真で申し訳ないが、会津若松駅は、立派なターミナル駅。

『エッちゃん』には「五番線まである…」とだけ書いたが、ホームは昔ながらに長く、間にホームのない線路を挟んでいたり、周囲に車両基地や留置線があったりして、単に乗り場が五つあるというイメージよりずっと広い。構内のどこかで常に車両が動く、ないし動く準備をする姿がある。

写真のとおり駅舎も大きく、コンビニタイプの売店や土産物屋、食堂に立ち食いソバ屋、みどりの窓口、観光案内所、キャッシュコーナー…と、ひとしきり揃っていて便利だ。それでいて改札口はもちろん自動改札機ではなく、なおかつ常時駅員が立っていて、同時に懐かしい匂いがする。懐かしいといえば駅舎の隣にドムドムバーガーがあり、コーヒーがおかわり自由だった(笑)。

駅前広場も、写真に写っている範囲も十分広いが、写している私の背後に、さらにバスターミナルが広がっている。

人口約10万人の街の代表駅、観光地の玄関口という要素もあるけれど、事実上4方向から路線が合流し、乗り換えの需要や鉄道業務が集積しているのも駅の規模に関係しているだろう。

ただ街の中心部からは外れていて、駅の外の空は高い。とはいえ中心部にある若松城趾などへも結局ここからバスになるけれど、この街外れの駅が本当に最寄りなのは白虎隊の飯盛山と、「会津若松の奥座敷」と呼ばれる東山温泉ぐらいだ。

【只見線429D 会津若松17:01発】

会津若松の市内については後の回に譲り、ここから只見線のディーゼルカーに乗る。

会津宮下、会津川口、只見…といった只見川上流の村々まで、1時間強~2時間45分。

若松発の只見線は一日7本しかなく、只見川沿いまで入る列車となると6本に減る。

うち、5:59、7:37発の2本は若松に前泊するしかない(それも悪くないが)。かたや19:40、21:40発ではもちろん全線真っ暗闇。駅の徒歩圏に宿があるような場所は少なく、あっても個人経営レベルの小さな旅館だから、夜の10時11時なんて到着時間は嫌がられるだろう。

沿線の村々へ、東京から常識的な時間帯に日着しようと思うと、13:08発・17:01発の両者しかない。

◆東京09:00→郡山10:22/10:46→会津若松11:52/13:08(会津宮下着14:36・会津川口着15:22)

◆東京13:08→郡山14:31/14:45→会津若松15:58/17:01(会津宮下着18:32・会津川口着19:01)

こんな感じになるだろうか。ただ私は毎回、若松市内に寄り道したり前泊の上で途中下車したりするので、このプランで動いたことはないけれども。

【つづく】

夏コミ御礼…「かえりみち」完売、新刊と「学校案内」も好評!

サークル参加・一般参加の皆様、お疲れ様でした。暑かった(熱かった)ですね!

さて、当「新嘲文庫」にも大勢の皆様がお越し下さいました。

昨冬の記録更新とはいかなかったですが、新刊・既刊ともに前年同期比でははるかにプラスです。ありがとうございました。

おなじみの皆様に加えて、創作文芸自体に来たことがないのに「なんか気になって…」という通りすがりの方や、「『南の町で』を読んで『おっ』と思ったので」という同業者の方など、新たに多くの皆様も…。

これまで通販やご感想のメールでしか知らなかった何人かの方々とも、初めて直接お会いできました。常連さんも含めて今回は特に会話の多いコミケになり、うれしい限りです。差し入れも猛暑を反映して、定番の飲み物のほかアイスや冷えピタなども頂戴。

そして急きょ企画した「学校案内」も多くの方々にご注目いただけ、広報委員たちも喜んでおりました。

残部僅少となっていた既刊「かえりみち」も、めでたく完売。

この作品は、舞台の雰囲気や主人公について空前の評価をいただいた一方、簿記の初歩についての記述が丁寧でなく、そのせいで多くの方の楽しみを減らしてしまった面がありますので、手直しの上再刊しようと思ってます(その際は初版との交換にも応じようかと)。

本当にありがとうございました。皆様の支えを糧に、冬に向けて頑張ります!

次回に100円引きいたしますので、ご感想・アンケートも引き続きよろしくお願いいたします。

コミックマーケット78・新刊など

待ってた方にはお待たせしました。

8/15(日)の夏コミ3日目ですが、新刊発行その他のメドが立ちましたので、追加でお知らせいたします。

【コミックマーケット78】

★日時:8月15日(日) 10:00~16:00

★場所:東京ビッグサイト

(りんかい線「国際展示場」、ゆりかもめ「国際展示場正門」下車)

★配置:フ-15a(東5ホール)

☆新刊…短編集『エッちゃん』

詳しくは戻って「最新刊のご紹介」をご覧下さい。

五周年ということで、モノクロの範囲内ながら表紙のスタイル改良に挑戦。内容も「田舎の中高生&汽車のある風景」という"新嘲文庫"の原点に帰りつつ、描写やストーリーには新しい工夫も。

もちろん新刊にも「お便り感謝・100円割引券」をご利用いただけます。

☆「南の町で」緊急再版

昨冬初売り→春先には完売というご好評を頂戴した、リーズナブルな短編「南の町で」。事情により当面増刷を見送る予定でしたが、夏コミで急きょ再版発売開始です。

こちらも詳細は「最新刊のご紹介」を。

☆その他

勤務校の広報委員生徒たちと一緒に「学校案内」をします。

ヲタ率(というか腐女子率)がとても高く、なおかつデザインやCGの授業を通じてヲタスキルを磨けるステキな(笑)全日制高校です。

*生徒制作のマスコットキャラが載った公式パンフレット

*生徒が定期的に発行する学校新聞(連載漫画あり)

を頒布予定。コミケに来ちゃうような中学生の皆さん、そんな中学生の知り合いがいる皆さん、ぜひのぞいてみて下さい。

【100円割引券について】

上にも出てきました「お便り感謝・100円割引券」ですが、前回文学フリマ以降にご感想・アンケートご回答を下さった皆様への送信を、昨日から今日にかけて終えました。

大変遅くなってしまい申し訳ありません。

お確かめいただき、もし不着の場合はトップページのメールフォームからご連絡を。

コミックマーケット78(夏コミ)、当選

高校に入学するあなたへ

【またもや鉄道旅行とは無関係、それも季節外れな話題ですが、「人生の旅路」ということで以下ご勘弁を】

高三の梅雨入り間近のホームルーム。議題は、九月下旬にある文化祭の出し物。

別に考えはないし、あっても提案者になって目立つのは嫌だし、というかどうでもいいから早く終わんないかなあ…という、よくありがちな空気が教室に流れている。時々、議長役が誰かを指しても、

「なんでもいいでーす」

その状況に憤り、しびれを切らした僕は、たしか映画だったと思うが、意を決してアイデアを提案した。僕は正しいことをした、という気分だった。だが…

「えぇー、それはやだぁ~!」

クラスの多数を占める女子たちが騒ぎ出し、議論もないまま多数決へ。騒いだ連中は反対、残りの大半は反対にも賛成にも手を挙げず、僕の提案は数分で葬り去られた。僕の方を盗み見ながら「バカじゃないの?」といった風に耳打ちで話す姿がいくつも見える…さらにその直後、

「お餅つきってさぁ、なんでお正月しかやんないのかなー。夏でも秋でもお餅おいしいよねー」

ある女子のグループがふざけ半分で言い出すや議事を仕切り始め、やがて多数決で「お餅つき」に決めてしまった。飲食店は高倍率の抽選があったけれど、それもクリアしてめでたく正式決定…。

僕がクラスに背を向けても、おかしくはない。

自分を傷つけ、クラスに居づらくした上、ふざけ半分の案を理不尽なやり方で押しつけた連中への恨み。餅つきだろうが何だろうが、こいつらが言ったことである限り意地でもやるもんか。

「ねえねえ!ダイスケん家に臼や杵ある?」(ダイスケは筆者の本名)

だが言い出しっぺたちは何を考えてるのか、なれなれしく肩を叩き、笑って僕に餅つきの話をしてきやがった。特に、「お餅つきってさぁ…」と最初に言い出した女の子がしつこい。返事どころか殴ってやりたいぐらいの相手なのだが、あいにく当時から人を黙殺する勇気もなかった。

「…あるわけないだろ。なんでだよ」

「ほら、ダイスケって何か変わってるじゃん、だから臼とか持ってんじゃないかって!」

「……………」

やがて連中は、自分たちで道具を借りる算段をつけたらしかった。でも、僕には関係のない話だ。

クラスの「多数」で決めた餅つきだったが、しかし期末テストと梅雨が明けて準備が動き出してみると、やる気のある人間は十人程度。これでは準備はさておき、餅をつき続けながら店を出せる訳がない。ざまあみろ。文化祭の話題を避けてくれていた話友達も、彼女らへの陰口とともに「やっぱお前の案の方がよかったよ」などと言ってくる。

ただ少数派になった実行側は、しらけた空気をものともせず、毎日うれしそうにメニューや衣装の考案を呼びかけたり、大声でキャッチコピーの案を出し合ったりしていた。そして例の女の子は相変わらず僕に、何かというと質問や相談を振ってくる。

「早めにポスター刷って部屋中に貼ったらクラスも盛り上がると思うんだけどさぁ、ウチら、ちゃんとしたポスターとか描けるヤツいないじゃん。で、ほら、ダイスケって…」

続けてどんな失礼な表現をされたか思い出せない(ヲタクという言葉はまだなかった)が、漫画を描くヤツということで、ある日そう持ちかけられた。夏休みは終わっていたが、まだ外には入道雲が見えていた。

「……………」

どうしてかは忘れたけれど、僕はポスターを描いてみた。したいともできるとも思っていなかったが、やってみたらできた。手分けしてそれを貼るのも含めて、楽しかった。メンバーも喜んでくれたし、参加していないクラスメートが目を引かれているのを何度も見た。

そして当日にはなんと、僕は中心メンバーの一人として、中庭で威勢よく餅をつき続けていた。声をからして見物客を餅つきに誘い、面白おかしく売り声を上げつつ客と掛け合いもする。これも直前までは自信も関心もなかったことだが、でも今はできていて、体がくたくたになってもまだ頑張れるし頑張りたい…最後の何日間かで仲間がドッと戻ってきていたし、なにより僕らの餅つきは圧倒的な注目を受け、人を集めた。見物や杵の順番待ちの人垣は絶えず、そして餅を丸め終えるや横の売場へ客が殺到する。

「こんなことが僕に、僕らにできたんだ…」

終わった時の充実感と、それを仲間と共有してるという喜びは、どうやっても上手に書けない。

さらに、クラスは銀賞に輝いた。各学年で一つもらえる賞だが、当時はどの学年も十二組まであった。

「ウチら、最初から餅つきしたかったんだけど…変でしょ?でも、あそこでダイスケがもっと変な提案してくれたから、すっごく楽に言い出せた。だから…」

打ち上げの席で、言い出しっぺの彼女が教えてくれた。自分たちのせいで傷ついた僕のために、役目を持ちかけて、クラスの中に居場所を作ってあげようとしてくれていたのだ。いつも笑っていたけれど、あの状況でわざわざ僕に話しかけるのは勇気がいったはずだ。そして僕は夏休み明けまで、いやいや返事をするだけだった。それでもしつこく…なんで、そこまでしてくれたのか…。

「ホントにごめんね…でも、ありがと。すっごくうれしかった」

真剣な眼差しで、あらためて謝罪と感謝の言葉。でも、謝ってくる彼女がすごく大きく見えて、僕の方がドギマギしていた。握られたままの手が、びっしょりと汗をかいている…。

…僕のためになんて実は後づけで、まんまと利用されただけかもしれない。

でも利用されたのだとして、それで僕はバカを見ただろうか。

新しい能力や楽しみの発見。いまだかつてなかった興奮と充実感。仲間。そして銀賞…餅つきに加わったことで、他の仲間とともに、僕もいい思いをした。逆に、いっときプライドを傷つけられたことを理由に、あのまま言い出しっぺたちを悪者にして背を向け続けていたら、僕にはどんな記憶が残っていただろう…。

殴ってやりたいほど憎かった彼女は、実はほほえむ運命の女神だった。

そして僕は、握ってくる手に引きずられるようにして、その彼女と付き合い始めた………となっていたらそこで筆を置けるのだが、でも翌週の放課後に、僕の五倍ぐらいいい男と仲むつまじく下校するのを見てしまった。さすがは女神様、文化祭で頑張った程度でそこまで与えてはくれない(笑)。

ただ、身についた新しい興味や能力、それに自信は僕に残った。

あとは、与えられた場所や仕事が嫌そうに見えても、嫌だという印象や、与えた人間への恨みにこだわるのをやめられた。「…やってみるか」と思えるようになり、今日までのところ、やってよかったことの方が多い。やるとまた新しいことを知り、素直ないい人に見えるのか周囲も優しくしてくれ、次もまたやってみようと思う。

…まあ、もしかすると懲りずに誰かに利用されてるのかもしれないけれど、でも、やることで自分が何かしらを得て、他の人にも何かを与えられている限り、それはどうでもいいことでしかない。

最後に、文化祭の後日談。やってみて、この時期に餅つきを見ない理由を僕らは学んだ。

暑いからだ。マジで死ぬかと思った。

その晩から、水を飲んではひたすら眠り続けた。代休が明けると、窓の外はもう秋の空。僕らは抜け殻みたいになっていたが、けれども眼だけは微笑んでいる。あの深い深い眠りの気持ちよさも、忘れられない。

…季節外れの話ですが、高校って何?と聞かれて最近、僕がまず思い出すことを書きました。

友達がいる範囲も広がるし、アルバイトもできるようになるので、中学までとは比べものにならないぐらい、学校の外でも、いろいろなことができるようになります。

でも、勉強は当然するとして、学校の中で、他にもう一つか二つ「荷物」をしょって、長い時間を費やして下さい。僕のように文化祭の中心になってもいいですし、部活動でもかまいません。人とかかわる中で何かをなしとげる…荷物とは、そういうことです。

やれば、プライドを傷つけられる場面や、相手を殴りたいぐらいの理不尽な思いをする場面が、たぶんあります。でもそこで、相手を悪者にして陰口を言うんじゃなく、自分が変わることで問題を解決してみて下さい。

それを覚えられるかどうかで、大人になってからの人生が違ってきます。よほど幸運な人を除けば、高校がたぶん、最後のチャンスですよ。

妄春~コミケとデフレの関係

(終了後、ようやく水上バスで脱出の図。気分は難民)

(終了後、ようやく水上バスで脱出の図。気分は難民)

コミケに出るたび、準備会の段取りと東京ビッグサイトの収容力には頭が下がる。

三日間でのべ50万人=一日あたり十数万人を集めながら、たいした渋滞もなく自分のブースと知人友人のブース、喫煙所やトイレ

とを往来できる。食堂や売店では多少待つものの、詰めかけている人数からすれば本当にスムーズだ…。

しかし今回、ついにそれが通じないほどの人出になった。

完全に詰まりこそしないものの、廊下とホール内の廊下寄りが移動する人波で埋まり、自由に動けない。ところによっては往復の流れが無秩序になっている。そんな中を、廊下の端で座り込む人々をよけ、それを禁じる放送を聞きつつ、ブースから百メートルあまりの喫煙所まで片道五分以上…筆者の節煙には貢献したものの、人のブースも訪ねるつもりだった小休止がタバコで終わってしまう。

まあ、『東方』などの人気ジャンルがますます盛り上がっている、と聞いていたから驚かない。

事実、筆者の『新嘲文庫』が店を出す"創作文芸"の一帯は普段通り。前後の遠方には話に聞く人気ジャンル、廊下側には移動の人波…自分たちの周囲だけくっきりと穴が空いている。これが格差ってヤツか(←違う)。

と思っていたら、終わってみると前回の倍近い冊数を売りさばいている(『新嘲文庫』の「イベント情報」を参照)。

そういえば心なしか、いつもより人とたくさん話をしたような…でもなんで急に…??

うれしさよりも、疑問がまず頭をもたげた。

新刊で、固定のファンがついている絵師さんに挿絵をお願いしたからか。

実は三年前の冬にも同レベルの繁盛を経験していて、この時も今回と同じ絵師さんに挿絵をお願いした(ただしサブの短編)。

このコミケも会場全体で人が多く、その後の反響もそこそこ多かったけれど、一方で、あらかじめ目星をつけていた様にいきなり買って去っていく"手練れ"が大量出現したのだった。筆者の駄文が、そんな風に目星をつけられるはずがない。

「○○さん(絵師さんの名前)の本、これですか!」

と聞いてくる分かりやすい猛者まで登場…ちなみに売り物はすべて筆者の本なのだが(笑)。

今回も、それらしき人がいたにはいたけれど、それで多くを説明するには程遠い数。もちろん初めて見る方々は多かったが、大半は立ち読みしたり趣向を尋ねたりした上で買う「普通の人」(?)だった。だから前と違い、人と多く話した楽しい記憶が残っている。

では、本が薄く、常連さんが楽しみの一つにしてるだろう「鉄分」も薄いので、ふだん200~300円のところを100円で売ったことか。

前に寄ったことがある人からすれば、値段半分。

そして、このジャンルに並ぶ品々を見回してみると、300~500円という値段をつけたカラー表紙のオフセット本と、100円程度~タダという手製のコピー本にほぼ二分されている。その中で白黒コピーとはいえ業者製本をかけ、表紙・本文ともできるだけ本格的っぽくした物が100円というのは、初めての方々に値ごろに見えたかもしれない。薄さも「もし全部読んでハズレでもダメージが少ない」という方に作用しただろうか。

デフレと賃下げが続く昨今だし、買う立場を想像して周囲を見渡すと挿絵説よりは説得力がある。

ここで話を終えられれば、タイトル通りのオチでめでたしめでたし…。

しかし、200~300円をつけたままの既刊も比較的よく売れた。「新刊が安いからついでも増えた」で済ませてもいいのだが、同じジャンルにいる何人かの知人も、倍ではなさそうだが手応えはよかったという。

そうなると、決定的な原因は外に求めるしかない。

こんなところか。

--------------------

①実は『東方』などが目当ての人だけでなく、ただコミケ自体を目指して来た人も相当数増えていた。

②比例して"創作文芸"に来る人も、実は増えていた(元の数が少ないから、定率で増えても増加数自体は小さい)。

③比例して筆者のところに寄る人も増え、人々の懐具合もあって筆者のつけた100円がより多くの人目を引いた。

--------------------

たしかに、私が店を出した2日目だけなら「東方」で説明がつくのだけれど、知人友人の情報を総合する限り3日とも同様だったらしい。

結局、「どうして今回、コミケを目指して来る人間が増えたのか」ということを考えなきゃならなくなった。

ここで筆者に、評論家じみた世相論や文化論を考えてみせる気力は残ってない。

ただ、一つだけ思い出すことがある。

「前に繁盛した頃も、『物価下落』が言われてたような…」

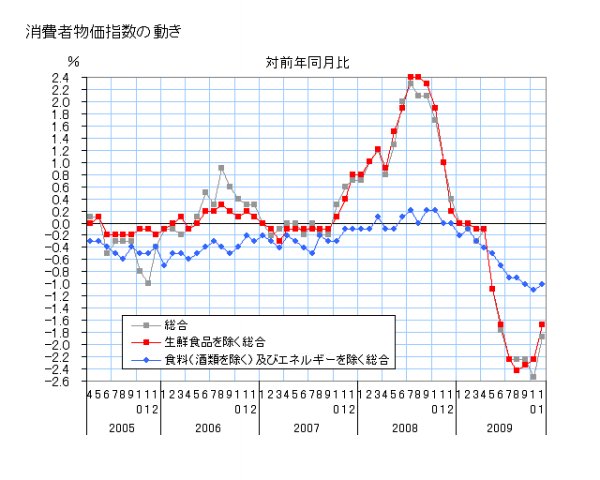

そこで、ちょっと消費者物価の推移を見てみる。

上の2つのグラフがそれ(出典:「社会情勢データ図鑑」、なお「総務省統計局ホームページ」にて数値を検証)。

左のグラフは対前年同月比の推移で、すべてを含んだ「総合」の折れ線に注目してほしい。水準や下げ幅が今回とは比較にならないものの、06年の冬コミも、しばらく物価が下がり続けた後に位置している。両者の間にあった物価高騰はまだ記憶に新しい。

ただ、09年は夏コミの頃で底を打ち、反転しているように見える。けれども右の指数化した絶対値を見ると、冬コミ、つまり現在も緩やかに下落を続ける状態なのが分かる。それに実感としてどうだろう。政府が「デフレ宣言」をし、出血覚悟の値下げ合戦が私たちの間で共有されつつあるのは今現在のことだ。

そして企業の収益が削られるから賃金が下がり、賃金が下がるから消費者が安値を求める…。

「デフレになるとコミケの来場者が増える!」

一挙にそう言ってしまいたいところだが、資料が少なすぎるし理由も説明できない。手取りも下がって外出が近場に…という理屈が使えそうだけれど、懐が淋しいからって外出先をココにする人間がいるのか?って気がする。それに06年の物価下落は限定的なもの(三つの折れ線のずれから推測されたい)で、大きな賃下げは伴っていない。

それを押して「デフレ=コミケ来客増」が合っているとすると、今、筆者が自分のブースの客を増やそうと思うことは、デフレのさらなる進行(→賃金や労働条件の低下)を願うことになってしまう。

趣味の本のために日本中の働く人々を敵に回すのは、ちょっと無理。自分も賃下げじゃないか。

そこで戻って「100円だから売れた」説を採ったら採ったで、何を書いていくらかかっても100円で売らなきゃいけなくなる。まあそれが今の世間なんだが。

…というわけで結局、今回はまぐれだと結論づける。

その前に、作品が良かった・悪かったとは全く考えない時点で、今年もこの筆者には期待しない方がよさそうです(笑)。

あ、申し遅れました。新年明けまして、おめでとうございます。

旅行記じゃない上に続き物を放置してますが、まあそのうちに。

岡山県東部…前編「なぜか駆け足な旅」

【切符・列車・駅弁や食事の情報はこちらをご覧下さい】

【切符・列車・駅弁や食事の情報はこちらをご覧下さい】

仕事帰りの足でサンライズ(上記リンク参照)の「ノビノビ座席」に乗り、夏休み初日の朝六時半頃、岡山着。

ここから、三泊四日の岡山滞在。

あいにくの曇り空、しかも線路の砂利がしっとり濡れているが、構わない。

「こりゃひょっとして、もう一雨来てくれるかな?」

そんな展開を、むしろ期待している。

鞄をコインロッカーに預け、駅ビルでアイスコーヒー。さすが無理やりとはいえ指定都市の中心駅で、この時間に着いても過ごし方に困らない。メモの整理をしてから駅前広場を眺める。大都市圏の主要駅では考えられないほど広く取られた歩行者スペースの先に、あまり車が溜まっていない車溜まり。その向こうの市街地は背が低くて、これまた大都市圏じゃないのが一目で分かるけれども、駅前から出ていく大通りの両側にだけ、現代的な高いビルがにょきにょき集まっている。

その高いビルの麓に、ぽつりと路面電車。岡電の駅前停留所だ(下写真の奥の方)。

「やっぱ、路面電車で通学だよな…」

思うが早いか、もう停留所に向かって歩き出している…もちろん筆者が通学するんではない。

夏コミを翌月に控えて大方書き終えた短編『かえりみち』、そのヒロインの下校の足取りを、七月下旬の今頃になって追いかけに来た。追いかけてみて、もし深刻な矛盾があったら書き直しだ。段取りが悪いどころか順序が正反対なのだが、学期中に三泊四日の旅などできないので仕方がない。それにまあ、舞台にしようと思う以上は全く初めて踏む土地でもないから…。

東山行きの路面電車に乗ると、中心部と言えそうな市街地は十分もせずに尽きる。尽きてからの沿線が、いい。

片側一車線の道に入って旭川を渡ると、空が広がり、県庁や岡山城を載せた丘陵が川に浮かぶようにして見える。そして渡った先では木造家屋や石造りの銀行が細い道を囲み、電車はそれらの軒先をかすめつつ蛇行していく。その軒先を抜けると、行く手を山の緑に阻まれるようにして終点…駅からわずか十五分前後の一角。観光名所は何もないが、レトロな町並み好きにはたまらないゾーンだ。古い家屋ばかりとはいかないが、狭い道を行く路面電車がいいアクセントになっている。

そのあたりを中心に見て回り、雨に降られつつ下校を急ぐ主人公を景色の中に置いてみる。と、本当に雨。瓦葺きの軒や塀の向こうの緑が、濡れるにつれて色を濃くする。

「思った通り、雨もいいもんだね…こんな町に住みたいな」

…などと感激したくせに昼前にはさっさと駅へ戻ってしまい、食事しながら写真とメモの整理をすると、そそくさと山陽線に乗って東へ。パイプじゃなしに金網でできた網棚、青い布地が張られたボックスシートに薄緑色の内壁…子どもの頃にわくわくしながら乗った「東海道線の車内」をそのまま残した電車が、まだ走っている。やがて景色は田園から山村になり、線路も登り勾配になっていくが構わず乗り続け、吉永(写真右)、そしてヒロインの行程にしたがって県境の手前・三石(写真左)で下車。

どちらもホームには木造の屋根柱が並び、そして無人駅になってもおかしくない乗降数ながら、業務上の都合で駅員がいる。掃き清められた構内。田舎のガランとした木造駅舎にして、窓口に明かりがある眺め…乗ってきた電車といい、気分は国鉄時代。その景色を楽しむだけで二十分はつぶれる。

(写真のように窓口を閉めている時間もあるが、それでも窓口の周囲や駅舎が原形のままよく整備され、職員の気配を感じさせる) ひっそりとした中、みずからも煉瓦造りの耐火煉瓦工場だけが動きを見せる山あいの町をちょこまかと探索してから、また東へ。傾きかけた陽を見ながら電車は船坂峠を越え、兵庫県の西端の町・上郡を目指す…。

ひっそりとした中、みずからも煉瓦造りの耐火煉瓦工場だけが動きを見せる山あいの町をちょこまかと探索してから、また東へ。傾きかけた陽を見ながら電車は船坂峠を越え、兵庫県の西端の町・上郡を目指す…。

おい。

岡山県から出ちゃったじゃないか。

お前は岡山に三泊するんじゃなかったか?

誰かが何か言っているが、構わず上郡で降り、智頭急行という私鉄のディーゼルカーで北上。この翌月に大水害に見舞われた佐用町に入り、長いトンネルでその町域から出ると、また岡山県に入る。「入る」というよりは、上郡から鳥取へ直線を引くと岡山県域北東の突き出た部分をかすめざるを得ない、と言った方が正しいのだが、ともあれ岡山県内だ。

その山深い一角のさらに一番北のはずれ、次の駅はもう鳥取県下という場所に「あわくら温泉」という小さな駅がある…。

(つづく)

不思議なロープウェー

同人誌イベント「そうさく畑」参加のため、神戸へ。本番は日曜だけれども、親戚づきあいを除けば一年ぶりの関西。空いているなら前日から出かけない手はない。

「さぁて、どこへ遊びに行ってやろうかな~!」

…が、勇んで降り立った昼過ぎの新神戸駅は、激しい雨が満開の桜を叩き落とす悪天候。濡れネズミで三宮の宿へ着くともう出かける気にはならず、しかも書きかけの作品と間違えて仕事の書類を開くや、いつの間にかそちらに集中してしまう………そして気づくと外は夜。東京にいるのと変わらず、休日ですらないじゃないか…。

ただし、雨は上がっていた。宿の前の通りを渡ると、六甲の山上にある建物の灯が間近にくっきりと見える。

「やっぱり、神戸にいるんだ…」

現金にも今度は浮かれて歩くうち、北に山手幹線、西に生田神社の森という一角に入り込み、柄にもなくバーのような場所へ寄って散財してしまった。バーテンを務めるお嬢さんに声を掛けられるまま、たわいのない話が進んでいく。

「温泉があるような深い山がすぐそばに見えるってのは、いいよねー…おかげで夏暑いけど」

東京から来たいい年の迷子を珍しがってくれたお礼に、さっき見て思い出した神戸のよさを褒めると、まだ学生だというお嬢さんは、そらそうや!とばかりに快活そうな目を見開いて答える。

「うん、山近いで!東京はずーっと街ばっかやもんなぁー」

そこで少しだけ間を置いてから、思い切ったように笑って、もう一言。

「東京は一週間いたら、それでもうええって感じ!」

よくぞ言ってくれた。東京には空が、もとい、山がない。神戸と言えばやっぱり、目の前に山がある景色だ。そしてこの近さなら、明日イベントが終わってからでも…。

果たして翌日の十五時半にイベントが終わるや、快晴の空の下へ筆者は飛び出した。同じく三宮で十八時から打ち上げだが、余裕である。目指すは地下鉄で北へ一駅、山裾のどん詰まりの新神戸駅から山上へと延びる、その名も「新神戸ロープウェイ」。駅前から観光ロープウェイが出ているとは、実に効率がいい。

しかし、駅前ではなかった。

車寄せで見つけた案内板にならい、人通りの少ないデッキを南へ。山頂は北側だから方角的におかしいのだが、デッキの向こうはランドマークと言えそうな新しめの巨大建築で、なんとなく信用して進む。しかし、どう見ても裏口みたいな位置からその建物に入ると、中は駅ビルの食堂街をうんと狭くしたような一角で、おまけに静まり返っている。

「…数日遅れのエイプリールフールか?」

と思いきや、そこでまた案内板を発見。従うままに歩くとやがて吹き抜けのショッピングモールが現れ、アイスクリームをなめる普段着の家族連れを横目に階段を下りるうち、とうとうビルを通り抜けてしまった。さらにビルを回り込むようにして歩くと、ようやく「ロープウェイ入口」。なるほど、北向きに伸びた遊歩道を帰り客らしい人々が下ってくる。けれども道の先にロープウェイ乗り場など見えない。登ってカーブを曲がり、さらに斜面を上がっていくと、ようやくゴンドラを吐き出す駅舎が見えた。

つごう十分あまり。時間を食い、発車時刻が合うかどうか心配になっていたが、幸いスキー場にあるような四人乗りのゴンドラが連なったタイプで、かつ夕方のせいか空いていた。

「文句言ったら、『新神戸』じゃなくて『新・神戸』なんです、とか言うんだろうか?」

…急ぎじゃなければ十分歩くぐらい構わないのだが、道順が観光施設のそれじゃない。客が集まるのか?

でも見晴らしは乗ったそばから素晴らしく、恐ろしいほどだった。

…いや、高所恐怖症の筆者は本当に恐ろしかった。上で書いたビルは約四十階建てなのだが、そのてっぺん【写真左】が一分ほどで目の高さに来て、しかもビル付近の地上が同時に目に入る。うわ恐っ!と思って身を沈めると、小さなゴンドラがグラリと揺れて余計に恐い。

「ひぃー……。ロープウェイって、こんなに恐かったっけか?」

視界の真正面が一面の平地。しかも市街地だから、高さを感じさせる物体が嫌というほど見える。ロープウェイのキャッチコピーで「空中散歩」というのをよく聞くが、たいていは視界の正面には隣の山があって、下を見下ろさないと宙に浮いた気にはなれない。でも、ここは正面を向いたままで空中散歩ができる。

…とはいえ三分ほどすると傾斜がやや緩み、山も深くなってきて眺めが落ち着く【写真右】。山の緑と百万都市が、両方同時に見える。これもロープウェイの眺めとしては珍しい。

見とれて、あれやこれやと写真を撮っているうち、途中駅「風の丘」(右写真下部)。途中駅というのも珍しかったが、周囲には何もない。ただ下り乗り場には人の姿があって、係員の手で開けられたドアから乗り込むグループを見た。どこへ何しに行ってきたんだ…?

ともあれ全部で十分ほどで、山上の終点「布引ハーブ園」駅へ。

「うわ、もう五時近くか…」

でも心配は無用だ。山上には見晴らしのための小さな広場と軽食堂、それにハーブのグッズを並べた店があるだけで、その外側にある森林へは行こうとしても行けない。下に向かってだけ道があり、ハーブ園とやらに続いているようだが、とにかく周囲の人影は多くなかった…静かなのは好きだし、見る場所の少なさは時間がない筆者には好都合だけれども、往復1,200円のロープウェイに客が集まっているのか心配になる。

眺めて写真を撮って、一服してから下りに乗車。

「せめてハーブ園の外観だけでも見てやろう」

下を眺め、山頂からの小径を目でたどる。ほどなくハーブ園の建物は見えたが、屋外に草花が見えるわけじゃなく、そして小径はハーブ園を過ぎてもなお続き、ロープウェイの右になったり左になったりしながら一緒に山を降りていく…その、日が傾いて緑が濃くなった道を、家族連れやアベックが三々五々歩いている。見ているうちに先ほどの途中駅。前のゴンドラのドアを係員が開け、道を降りてきた人々が乗ってきた…。

「ああ…このロープウェイって、市民の散歩道だったんだ」

なるほど、それなら上にたいしたものがなくても構わない(ハーブ園に失礼だな…)。そしてショッピングモールの脇から出ているのも、むしろ目的に沿っている。遠方からの客も絶無じゃないだろうけど、人々はいずれも普段着の軽装で、市内か、遠くても明石や大阪からといったところ。どちらにせよ、ロープウェイで登る深い山が気軽な散歩道だなんて、東京の人間にはうらやましい限りだ…。

「やっぱり山がすぐそばにあるって、いい街だなあ…」

水平線とその下に見える臨海部、そして、山の続きで傾斜しているのが分かる幅の狭い街を見下ろしながら、筆者は神戸を見直していた。

ちなみに、春・秋の土曜休日と夏休み中の全部は、夜九時前まで山頂に滞在できるようロープウェイが動いている。夜景もきれいだろう。

もう一つ。下の駅へ戻った後、遊歩道にあるカーブを曲がらず直進して先出のビルに沿うようにして歩くと、ビルと新神戸駅とを結ぶデッキにあっさりたどり着いた。いったい何だったんだ…。

プロフィール

リンク集

- スーパーコピー 代引き

- ルイヴィトンスーパーコピー 代引き

- パネライ スーパー コピー

- ウブロ スーパー コピー 代引き

- コピー時計 代引き

- スーパーコピー 優良店

- ブランド 時計 コピー

- ブライトリング スーパーコピー 代引き

- フランクミュラースーパーコピー 代引き

- シャネルスーパーコピー 代引き

- スーパー コピー ブランド 時計

- ブランド スーパーコピー 代引き

- ロレックスコピー 通販 口コミ

- オーデマピゲコピー 代引き可能

- タグホイヤーコピー おすすめ

- シャネル財布コピー 優良店

- ルイヴィトンバッグコピー N級品

- ベルルッティ靴スーパーコピー N級品

- セリーヌ服コピー 代金引換

- スーパー コピー ブランド 代引き

- エルメス靴スーパーコピー 代引き

- ブルガリアクセサリーコピー 代引き

- ルイヴィトン財布N級 代引き

- プラダ財布コピー N級品

- ピアジェスーパーコピー 代引き

- ブランド コピー代引き

- シャネルバッグ コピー代引き

- ロレックス デイデイト コピー代引き

- グッチ財布激安 代引き

- クリスチャンルブタンベルト コピー代引き

- ルイヴィトンマフラー偽物

- グッチネックレス コピー代引き

- ナイキ靴激安 代引き

- シュプリーム服激安 代引き

- スーパーコピー N級品 代引き

- オメガ スーパー コピーN級品

- エルメスバッグスーパー コピーN級品

- ルイヴィトン財布スーパー コピーN級品

- ディオールベルトスーパー コピーN級品

- バレンシアガ指輪 コピー代引き

- ティファニー指輪 コピー代引き

- ハリーウィンストン指輪 コピー代引き

- スーパーコピーブランド 代引き

過去ログ

- 2025年07月 (1件)

- 2025年05月 (1件)

- 2025年03月 (1件)

- 2024年11月 (1件)

- 2023年04月 (1件)

- 2014年01月 (2件)

- 2013年12月 (1件)

- 2013年11月 (1件)

- 2013年10月 (1件)

- 2013年09月 (1件)

- 2013年08月 (2件)

- 2013年06月 (1件)

- 2013年05月 (1件)

- 2013年03月 (2件)

- 2013年02月 (1件)

- 2012年12月 (3件)

- 2012年11月 (1件)

- 2012年09月 (1件)

- 2012年08月 (1件)

- 2012年07月 (1件)

- 2012年06月 (1件)

- 2012年05月 (2件)

- 2012年04月 (2件)

- 2012年03月 (2件)

- 2012年02月 (1件)

- 2012年01月 (3件)

- 2011年12月 (2件)

- 2011年11月 (2件)

- 2011年10月 (1件)

- 2011年09月 (2件)

- 2011年08月 (2件)

- 2011年07月 (1件)

- 2011年06月 (1件)

- 2011年05月 (2件)

- 2011年04月 (3件)

- 2011年03月 (1件)

- 2011年02月 (1件)

- 2010年12月 (3件)

- 2010年11月 (1件)

- 2010年10月 (2件)

- 2010年09月 (2件)

- 2010年08月 (3件)

- 2010年06月 (1件)

- 2010年03月 (1件)

- 2010年01月 (1件)

- 2009年09月 (1件)

- 2009年05月 (1件)

- 2009年03月 (1件)

- 2008年12月 (1件)

- 2008年08月 (1件)

- 2008年05月 (1件)

- 2008年04月 (1件)

- 2008年03月 (1件)

- 2008年02月 (1件)

- 2008年01月 (2件)

- 2007年12月 (2件)