3日の「そうさく畑」にいらっしゃった皆様、ありがとうございました!

報告は次回のイベント=5/5(木・祝)の「Little"T"Star!」と一緒にしますが、一言で言うと、あわただしいながら楽しい一日を過ごさせていただきました。会場付近に穴場な宿も見つけましたし…。

さて東京に帰ってきたところで、以下、イベントと無関係な東京の話題を思ったままに。

(すぐ下の画像はもちろん東京のじゃなく、あくまでもイメージです…笑)

--------------------

先月の東京都内。仕事帰りにバスを降りて夜の街を歩き出すと、なんだか、以前よりもくたびれない。

「…なんだろ?」

通り道にあるコンビニエンスストアに入ろうとしたところで、気がついた。コンビニだけでなく、ファストフード、居酒屋、電器屋…そこかしこの看板が消えていて、むやみに表が明るくないのだ。

いつか見た、北欧の古い街並みのような気分。

中に入ってみても、蛍光灯を間引いてあったり飲み物のケースが暗かったりして、とにかく店内がまぶしくない。

「ああ、落ち着く…」

慣れてから言っているんじゃなく、これは体験した初日の感想だ。

津波が押し寄せた土地からすれば天国のような環境に自分はいるけれど、それでも、あれから勤め先の高校でも落ち着かない日が続き、心が痛むようなことも起きた。普段の通勤経路上に繁華な場所はないのだが、駅ビルに用があって、終点でバスを降りた次の瞬間、明かりの少ない眺めに癒される思いがした。

それは今日まで変わらないし、まぶしいのが苦手な私一人の思いでもないと信じている。

店を目立たせる。中を明るくしたりショーケースを照らしたりして店内や商品の見栄えよくする。

小学校でも教えていそうな客商売の工夫だが、じゃあ今、看板の明かりが消えた店に人が入らず、物も売れないかというと、そうじゃないのはここで例を書くまでもない。愚かな買いだめ騒動が落ち着いたとしても、それは変わらないだろう。

よそが明るい看板・明るい店内である以上、ウチだけやらないわけにいかない。

もはや工夫でも何でもなく、つまり、そういうことだったのだ。

今も横並びでその逆をしている、と皮肉ることもできるけれど、あえてそれはしない。

それよりも、無駄な横並びはまだある。

間引き運転をしている首都圏の鉄道では、朝晩の混雑が以前より激しさを増している。でも事務系の業種で言えば、全員揃って、あるいは各社揃って八時半や九時に始業する必要がどれほどあるのか。小売やサービス業で言えば、いわゆる正社員が全員揃って、開店前から詰めきりになる以外に店の回しようがないのか。私は高校ですら工夫次第だと思うのだけれど。

かたや日中は見事に不要不急の外出が控えられ、路線や区間によっては上りの終電間際みたいな空き具合も見ることができる。つまり、一日を通せば相当な輸送量を持つ交通機関なのに、社会がわざわざ限られた時間帯に人を集中させることで、極端なピークを作っている。

さらに労働時間が特定の場所に集中する限り、家庭や業務向けの電気使用量だって集中する。

かくして、多くの人々にとって大事な時ほど停電の可能性が高まる。

そして、これも説明不要だけれど、こうした横並びによる集中は、リスクを他の土地に押しつけて成り立っていた。

店が煌々と灯す明かりも、ジャケットが暑くなるような暖房も、数百万人が特定の時間帯に移動してもビクともしない交通機関も…かねて分かってはいたが、こうなるまで、省みることは私もロクにしなかった。

深刻な被害を受けた人々が癒され、その住む土地が復興することを切に祈る。

そして首都圏も、停電におびえるような状況からは復してほしいが、でも元に戻ってほしくはない。

元の、不要な明かりが煌々と灯る街や店に、何かメリットがあっただろうか。元の、今よりいくぶん楽な通勤ラッシュが、幸せだったろうか…。

街灯と建物の薄明かりだけの、落ち着いた宵の街並み。

日中や夜遅くの、以前よりも空いて落ち着いた電車の中。

これは、このままでよくはないか、と私は思う。

私の素直な気分なのと同時に、これが他の土地を犠牲にしないで可能な、首都圏の「実力」なのだ。

激安のスーパーコピー時計を代引きで手軽に購入できるオンラインショップ。

激安のスーパーコピー時計を代引きで手軽に購入できるオンラインショップ。品質抜群の時計をお手頃価格で提供しており、安心の代引き決済機能を完備。流行のデザインから定番モデルまで、多彩な選択肢が揃っています。

記事一覧

このままで、よくはないか

特別予告編6Pを配布~そうさく畑

…新刊『夢の途中』、諸般の事情により間に合いませんでした(汗。

3日の「そうさく畑」来場予定でこのコーナーを見て下さってた皆様、ごめんなさい(「発行予定」が未更新だったので想像はついたと思いますが)。

かわりと言っては何ですが、イベント来場者限定で、作品の中盤頭ぐらいまでを特別編集6ページにて無料配布いたします。

6ページといっても完成品のそれより多めです(つまり字がちょっと細かいのでその点はご覚悟を…笑)。

特別だけあって、WEBで公開予定の「作品サンプル」には掲載しない箇所も公開いたします。

そこそこ読みでがあってお得なペーパーだと思いますが、それだけ公開するからには、話の展開やスケールはそこまでで読み取れるより大きい、ということです…お楽しみに。

なお、既刊各種は予定どおり販売します。

年に一度の関西、損得抜きで楽しみにしております!

=そうさく畑65=

★日時 2011年4月3日(日)11:30~15:30

★場所 神戸サンボーホール

(JR・阪神・阪急・地下鉄「三宮」より徒歩約10分orポートライナー「貿易センター」下車すぐ)

★スペース 5丁目15番地

なお作品自体は脱稿済ですので、いざ出て買ってみたら「つづく」だった…というオチはありません。コミケや通販でぜひよろしく。

詳細決定!年に一度の関西出展…そうさく畑65!

次回予告(?)そうさく畑65

早いもので、ついこの前に冬コミが終わったと思ったらもう夏コミの申込作業という今日この頃。

皆様いががお過ごしでしょうか。

さて次回のイベント参加ですが、「そうさく畑65」(4/3・神戸サンボーホール)に申込をしてございます。

イベントのWEBサイトはこちら。

今回からシステムが若干変わったようで、配置などは二週間前にならないと分からないとか。手続完了から一月近く経って何も連絡がない以上、スペース満了や書類不備で×ということはないんでしょうけど(?)、なんだか不安でもありますな…。

いちおう、新刊に挑戦してます。

年に一度の楽しい楽しい、関西でのイベント参加。新刊初売りで花を添えたいのは山々ですが、可否が判明するのはこれまた本番の二週間前ぐらいになろうかと(汗。 寒中お見舞申し上げます(冬の「エッちゃん」の故郷より)

寒中お見舞申し上げます(冬の「エッちゃん」の故郷より)

冬コミ&2010年お疲れ様!

…冬コミ自体はまだ大好評実施中ですが、無事出展終了ということで。

新刊盛況&既刊「エッちゃん」残部僅少御礼

フリのお客さんが多く流れてくる「評論」「鉄メカミリ」「創作少年」「創作少女」「創作(略)」の各ジャンルが全部別の日、という辛い配置でスタートした冬コミ。

かつ、ヘタリアを擁する1~3ホールと違い、こちらは見渡す限り人出自体がコミケにしては少なめ…。

…ですが、売れました。

もちろん私の作品のおかげだなんて申しません。セミプロの絵師さんお二人が宣伝して下さったからです、ハイ。

せあら・岡崎シゲルの両氏、サンクスです!

そしてもちろん、ブースにいらした皆様に感謝。

新刊「のぼり坂」2冊は同じ本のバージョン違いなのですが、それぞれが普段の新刊と同じぐらい出て行きました。

もちろん値札にそう書いた上で逐一そう申し上げ、大半の方はじっくり見てから片方を選ばれていったのですが、

「いいですよ~。どっちも楽しそうですから」

中にはそうおっしゃって、両方お買い上げ下さった方も。

そして鉄メカミリが別の日なのに鉄がらみのリピーターさんも多く、会話がはずんだコミケでした。1年ぶり、1年半ぶりの再会で既刊を楽しそうにお持ち帰りいただく姿…思わず手を合わせてしまった次第。

そんなわけで既刊もさばけ、特に既刊唯一の初版=夏発行の「エッちゃん」は残部僅少となりました。

皆様、本当にありがとうございました。5年続けてて本当によかったです!

これからも精進して、引き続き各地のローカル線沿いを舞台に、もっともっと面白い話や泣ける話をお届けしたい!と思いました。

というわけで、明日から雪国を旅してきますね(というわけでも何も最初からその予定…笑)。

皆様もよいお年を。そして、お互いに良い一年でありますように。

C79(冬コミ)告知・最終版

=冬コミ(コミックマーケット79)=

日時:12月29日(水・1日目) 10:00~16:00

場所:東京ビッグサイト

(りんかい線「国際展示場」・ゆりかもめ「国際展示場正門」)

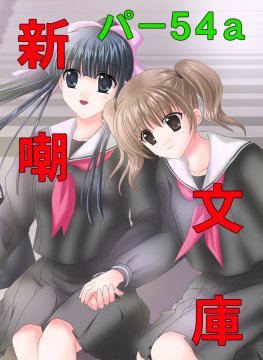

ブース位置:東5ホール「パ-54a」

★新刊は2バージョン

『のぼり坂~Pour femme』(挿絵:岡崎シゲル)

『のぼり坂~Pour homme』(挿絵:せあら)

同題でサブタイトル違いの新刊2冊が出てるはずですが、上巻・下巻じゃありません。

表紙画・挿絵と一部内容を微妙に変えた2冊です。見比べてお好きな方を。

詳しくは、戻って「最新刊のご紹介」リンクへどうぞ。

ようやく昨夜、製本屋さんへ持込完了。これで私が入院するか製本屋さんが萌える燃えるかしない限り、新刊は出ます。

そしてもちろん、まだの方は既刊もよろしくです!

文学フリマ報告&冬コミ予告更新

=12/6・文学フリマご報告=

蒲田「Pio」の大展示ホールに加え、今回は小展示ホールも会場に。一般入場も1時間延長。

流れゆく大量の一般参加者、そしてわがブースは大展示ホール中央部の入口そばという好立地!

…という状況に沸き踊るも、なぜかブースに沿った横方向の各通路は人通りが少なく、閑古鳥が鳴き続けます。

おかげで買い物や顔見知り訪問がはかどり、それはそれで楽しかったのですが、どうやら2階ゆえ不利になる小展示ホールに大御所連が配置され、まずそちらを目指す流れができている様子。

「このタテ方向の流れがそのまま帰っちまって、おしまいか…?」

が、3分の2を過ぎた頃から1階のブース沿いに人が増えてきて、私もそこからは大忙しでした。

結局終わってみたら前回比プラスで、そのほぼ全部を最後の2時間弱で売ったことに。効率がいいのか悪いのか…(笑)。

もとは100スペース前後の小イベントだった「文学フリマ」ですが、好きな人がちゃんと回ると1日がかりになる規模まで成長したんですね。

=冬コミ(コミックマーケット79)予告・第2版=

日時:12月29日(水・1日目) 10:00~16:00

場所:東京ビッグサイト

(りんかい線「国際展示場」・ゆりかもめ「国際展示場正門」)

ブース位置:東5ホール「パ-54a」

新刊の予告を開始しました。

戻って「最新刊のご紹介」リンクへどうぞ。今は紹介テキストのみですが、本文や挿絵の見本も順次掲載します。

前にも書きましたが、舞台は瀬戸内海の島並みに面した山陽線沿線。

名所から微妙に外れた土地と秋の夕陽を大道具にして、友情物語をお届けします。

そして5周年記念第二弾と称して、また何やらたくらんでいる様子(笑)。

文学フリマ、そして冬コミの予告

やっと秋めいたと思ったら、もう冬の足音が…というわけで12月のイベント参加2件のご案内です。

=第十一回文学フリマ=

日時:12月5日(日) 11:00~17:00

場所:大田区産業プラザ「PiO」

(京浜急行電鉄「京急蒲田」の至近、JR・東急「蒲田」からは徒歩10分あまり)

ブース位置:O-19

ブース位置がようやく確定しました。大展示ホール中ほどです。

最新刊は夏コミの『エッちゃん』になりますが、それもまだの方はぜひ。

回を重ねるごとに大きくなる文章オンリーイベント。売れ行きを抜きにして楽しみです。

=コミックマーケット79(冬コミ)=

日時:12月29日(水・一日目) 10:00~16:00

場所:東京ビッグサイト

(りんかい線「国際展示場」・ゆりかもめ「国際展示場正門」)

ブース位置:東5ホール「パ-54a」

新刊ほぼ確定ですが、予告は12月に入ってからになるかと。

短編で「性別を超えて楽しめる少女趣味な世界」に挑戦。舞台は"國鐵廣嶋"(笑)のあたりです。

プラス短いのがもう一本が入るかどうか、という瀬戸際。

只見線往還記~『エッちゃん』の世界・4

【前回の続き】

★4.会津若松の街…若松駅と鶴ヶ城と白虎隊以外

前にも書いたけれど、会津若松駅は街の中心ではなく、北の街外れにある。

まあ、地方都市の代表駅はたいてい街の外れだが、この街の場合は、より中心部に近いJRの駅が別にある。

私が途中下車した、七日町がそれだ。会津若松の市街地の西端。中心街の「神明通り」が徒歩圏に収まり、鶴ヶ城こと若松城趾へも、大都市近郊の感覚でだが歩いて行ける。

若松駅を出てここに着く列車は、只見線方面・会津鉄道方面を合わせて一日25本。時間によるが、郡山から来る磐越西線との接続は悪くなく、市内を周遊するバスも七日町に立ち寄る。けれども、わざわざ待って乗り換えて一駅だけの乗車になるし、その前に観光向けの案内が若松駅起点になっているので、結局、旅行客の多くは若松駅に降り立つ。

ただ、この七日町駅には、わざわざ見に行かないまでも、一度立ち寄る価値はあると思う。

駅ができた昭和初期を意識したらしい、大正浪漫調の駅舎。

もちろん近年にそれらしく作った建物だけれど、内外装とも、サッシに化粧板を貼るなどしてレトロ調に仕立てているんじゃなしに、木で作るべき部分は本当に木で作ってある。かたや、中の通路は黒っぽい石畳で、壁の木部は地色の焦げ茶一色。本物の戦前建築の駅舎では、床にはコンクリートを流し、壁や柱はむしろ明るい色に塗ることが多いけれど、これはこれでいい。

見た目に落ち着きがあって、夏は涼しげな、雪景色の中では暖かそうな居ずまいだ。

ホーム1面・線路1本きりの無人駅だが、「駅カフェ」という喫茶店兼土産物屋が駅舎に同居している。店構え(左写真の左側)を見て分かるとおり、駅舎の雰囲気をぶち壊しにするものでは決してなく、焦げ茶色ベースの店内に机椅子がゆったりと並ぶ。土産も箱入り・包装つきの「銘菓」が山積みということはなく、工芸品や、土地で食べられているらしい飴菓子の小袋などがおとなしく置かれている。

さて、もう一両にもっと大勢乗っていたのか、車内で見た以上に高校生の下車は多く、平日とはいえ夏休み中の昼前なのに、つごう一クラス分ほどの高校生たちが駅を出ていった(ただし出迎えの友達も何人か入っている)。駅舎裏手の駐輪場から自転車を出してくる子もいる。

駅の徒歩圏に県立・私立1校ずつ、東へ少し行った場所に県立2校、(西若松駅の方が近くなるが)南東の若松城趾の裏手に県立2校…と、市内の高校の大半が七日町とほぼ同じ緯度か、それより南に位置する。うち徒歩圏の県立高校が『エッちゃん』の通学先なのだが、他の各校も古くからの学校で、そういった高校の集まり方を見ても、七日町が市街に近いことが分かる。ただし磐越西線沿いの方が只見線・会津鉄道沿線よりも人口が多く、したがって若松駅からバスや自転車という流れの方が多いはずだから、むしろ「この程度の数で済んでいる」のだろう。

以下、市内めぐりに出かけるが、地域のバス会社「会津乗合自動車」の路線図が本稿の地図がわりなるので、こちらにリンクを貼る。またバスは後述のように、市街部を歩くだけの場合でも存外使いでがある。

高校生たちを見送ってから、私も駅前の通りを東へ。神明通りまで、まっすぐにバス停2つ分ほど歩く。

七日町駅を出てすぐの景色。ビルこそないけれど両側にびっしり建物が並び、商店も混じる。写真中央のような年季の入った木造家屋や板塀が、ちょこちょこ見つけられる。写真の建物は現役を退いて観光向けなった商家跡だが、現役のこういう建築も多く、ところどころで交差する細い通りを覗くと、見る機会はさらに増える。

カメラは進行方向と逆だが、だいぶ中心街に近づいたところ。このあたりから神明通りのすぐ手前にかけて、洋風の古い建築も現れる。手前も奥も現役の洋服店で、手前の方は屋号も「白木屋」となんだかレトロ。

この間を歩くのが面倒だという向きには、「ハイカラさん」という市内循環バスが日中30分ごとにある(上述の路線図を参照)。

ただ、このバスは反時計回りに走っていて、白木屋前→七日町という移動はできるものの、その逆はできない。でも路線図にあるとおり、七日町を出てからこの通りのすぐ南側を東へ走るので、近くで下車して北上すればよい。

ちなみにこの路線図は、近接する路線・バス停同士の位置関係については、非常に正確である。

さらに東へ向かうと、ほどなく神明通りにぶつかる。

『エッちゃん』に書いたとおり、デパートや各種飲食店、書店にレンタルCD店、洋服屋、映画館、ゲームセンターなどが集まる市内随一の繁華街だ。大都市発のチェーン店も多く見かけ、ツタヤでCDを物色し、プロントでコーヒーを飲み、某理髪チェーンの店で髪を切って…と、私が東京でしている消費行動と全く同じことができてしまう。

この南北の通りは幹線国道でもあり、そのせいか車道は広く、車通りも多い。その両側に高い建物が並ぶので、余計に大きな都市を思わせる。

左右の細い道に入ると、居酒屋やカラオケ店、ボウリング場なども見えた。事務所用のビルやビジネスホテルといった仕事向けの施設も、すぐ西隣の通りに存在する。

もっとも、そんな眺めは300メートルも続かず、その先は南北とも空き地がチラホラ見える住宅地なのだが、それでも、たとえば瀬戸内海沿いなどと比べると、人口約10万の都市の中心街としては大きく見える。

しかし、いまや地方都市の中心街では当たり前に近い話だが、ここも人通りが今ひとつ頼りない。あくまでも「瞬間」だが、下のような淋しい写真も撮れてしまった。

初めて来たのは平日で、そのせいかと思ったものの、その次に行った祝日も大差がない。夏休みの日中について言うと、むしろ昼頃に高校生が通る分だけ、平日の方がやや多めだった。

「……………」

初回と二回目、この人通りのなさを見てから只見線に乗った。もちろん只見川沿いの村々には、それよりはるかに誰もおらず何もない。それを目で確かめ、やがて『エッちゃん』を書き始めたのだが、

「いくら田舎から来た子だからって、『エッちゃん』がこれを見て、ここでの暮らしに驚くだろうか…?」

神明通りの交通量を思い出すたび、感覚的な引っかかりを覚えていた。

でも、いったん書き終えたこの夏、初めて泊まりがけで村の何もなさを味わって戻り、ふらりと通りの喫茶店に入ってアイスコーヒーを頼んだ瞬間、

「ふらりとアイスコーヒーが飲める!」

そのことに感激し、同時に引っかかりがスッと消え失せた。笑うなかれ、宮下の森の中にあった喫茶店(前回参照)どころか、同じ十万都市でも喫茶店やスタンドコーヒーにありつけない街だって本当にある。会津若松は都会だ、大都会だ。

それを抜きにしても、「シャッター通り」と呼ぶにはあまりに多くの店が開いているし、人通りも絶無になることはない。もう少し遅い時間、たとえば夕方のこの通りを見たことはないから、私が見た以上に実は潤っていることを期待。

ちなみにアイスコーヒーを頼んだ喫茶店は、この、土蔵に手を加えて作った店。神明通りから西側にヒョイと入った一角の、薄暗いのを逆手に取ったシックな店内。頼んだところでランチセットがあるのを見て、昼食にする。建物は土蔵でもメニューは普通の喫茶店と変わらないが、玉子を落とした丼入りのハヤシライスがうまかった。

もちろん、こんな風に手を加えられていない土蔵も、七日町からこの付近までの街中をウロウロすると見られる。古い建築は「ハイカラさん」の大町二之町~田中稲荷神社前の沿道に多く、一日乗車券(後述)を買って、めぼしい眺めを見つけ次第降りるとよさそうだ。

さて、中心街から若松駅までは、徒歩も不可能じゃないけれど少々距離があり、見るべき物もない。

前述のバス路線図は七日町と同じような距離に書いてあるが、実は相当に違う。

が、その路線図を見ると、各地からの若松駅行きの路線が「神明通り」で束になっていて、このため繁華街の中ほどにあるバス停にいると、10分とおかずに若松駅行きが来る。

これが、なかなかに使える。たとえば、後で書くように、若松城趾から中心部までの道にも見るべき町並みがあるのだけれど、若松駅までは歩けない。でも神明通りまでなら徒歩圏だし、買い物や一休みの選択肢は駅前より増える。

一般の路線バスと「ハイカラさん」共通の一日乗車券は700円。路線バスの初乗り(170円)だけなら5回、「ハイカラさん」(200円)なら4回乗れば元が取れる。発売場所など詳細はこちら。

冬。夜通し雪が降った朝、東山温泉の宿から。

名前のとおり、会津若松市の東にある山裾。冬に来た時はそこに泊まり、市内と只見線の会津坂下までを訪ねていた。

奥座敷と呼ばれる温泉街…そう言うとぜいたくに聞こえるが、「楽天トラベル」などの宿泊予約サイトを使うと、朝食つき6,000円ぐらいから、夕食をつけても9,000円程度からで、そこそこの旅館に泊まれる。

若松駅も市街地も、バスじゃないと行けない距離。ただ、温泉街の入口に「会津武家屋敷」という観光名所があり、そこの観光案内所で前述の一日乗車券を売っている。また、私が泊まった宿や他のいくつかの旅館でも売っており、いずれにしろ東山温泉を出るところから有効に一日乗車券を使える。

前日までに市街西側と会津坂下までの只見線を見終えていた私は、市街の東端に回り、そこから西へ、つまり中心街へ向かってみることにした。途中で南下すれば、若松城趾にも寄れる。

路線バスで若松駅まで出て、クランク状に南東へ進むバスに乗り継ぎ、「徒の町」というバス停で降り、これと思った通りを西に。

振り返ると、右の写真のように山が近い。街の西側は開けていて会津坂下まで平地だったが、東側を見ると盆地にいること、そして内陸の地方都市にいることが意識される。ただし前を向く分には、道の両側に雪が盛り上がるとはいえ、東京近郊でも見るような住宅地。地図によれば、この道はまっすぐ中心街の南端まで続く。

住宅地を7、8分歩き、左手に高校を見て、それを過ぎると、ちょっと雰囲気が変わってくる。

両側に板塀や石垣が増え、古いお屋敷や、お屋敷とまでは言えなくとも由緒ありげな木造家屋が点在する。忘れた頃に人か車が通るだけの道。冬支度をした松の枝から、雪が落ちる音。そういえば、塀越しに枝を伸ばして道を囲む木々が増えてきた。

もう少し歩いて、これまた大きな家だなあ…と思ったら、料亭。さらに歩みを進めていくと、同じような割烹料理店が見え、その先は小料理屋などが中心の古めかしい飲み屋街。地図によると市役所が近く、となると会津地方を管轄する官庁も遠くないことが想像できる。「公費で官官接待」という一昔前の話題が思い出されたが、地方都市では、ある程度の役人や校長クラスの教員になると、自腹でする宴会もそれなりの場所で開かないと地域社会から批判されるとかで、質素に済ませればいいものでもないらしい。ちなみに普通の飲み屋街は、別の東西方向の通りにある。

このあたりで左へ、つまり南へ曲がると、若松城趾方面。

鶴ヶ城。このサイズでは見えづらいと思うが、雪化粧も加わって、なるほど美しい。

ただ、周囲の町並みや木々が美しさを引き立てていることを、忘れたくない。

少なくとも私は、レンガ塀と水路と街路樹に挟まれた歩道の方に目を惹かれる。城跡には入らなかったけれども、透明な水が流れる水路や雪に包まれた街路樹に見とれながら、城の向かいまで行って戻ってきた。

東西の通りに戻ってまた歩き、やがて市役所の前に。

写真がヘタで申し訳ないのだが、「こういう建物が仕事場だったらなあ…」と思うぐらい、見事に私好みな戦前の洋風建築。なぜ平日だった前回に寄らなかったのか後悔するも、現役なのはうれしい。

十万都市の市役所にしては小さく見えるが、この角度から見えにくい位置に正面の倍ほどの奥行きがある。それでも手狭そうだけれど、周囲に分庁舎めいたものはなく、基本的にこの建物一つで本庁の機能をまかなっているらしい。

同じ通りにある電力会社の営業所をはじめ、この先にも古い洋風建築が散見される。そういえば低い建物にも商店が混じり始め、何より人通りが増えてきた。神明通りは、もうすぐ先だった。

その神明通りに入る本当に目の前で、「蒲生氏郷公墓墳之地」とある路地【右写真】を右手に見つける。奥の高い建物は神明通りに面したビルで、要はメインストリートのすぐ裏手だ。

「墓ってことは、寺があるんだよな…でも、まさかこんな繁華街に…」

くぐるように歩いていくと、ぽっかりと、雪に染まった寺の境内があった。すぐ西隣にビルの谷間があり、さかんな車通りが見えているけれど、なぜか音は届かず、別世界。逆を振り返ると一角に盛り土、その上に灯籠みたいな墓石がある。

会津若松の大名家というと戊辰戦争のあの家が思い浮かぶが、ここへ商工業を持ち込んで街にし、会津若松と命名したのは、その前にいたこの人だった。滋賀県日野、三重県松阪市に続く、この人の最後の「商業都市創出プロジェクト」。だとすると山の上の荘厳な寺院よりも、中心街のすぐ隣の方が墓所にはふさわしいかもしれない。

この寺には他にも何かと由緒があるらしいものの、そのことは省く。ただ、「すぐそばにメインストリートのにぎわいを見ながら、ここは静かな寺の境内」というギャップがちょっと面白い。

以上、夏の旅・冬の旅を混ぜてとりとめなく書いてきたが、東京への帰りは毎回、会津若松17:12発の「あいづライナー」。

昼過ぎ以降、極端に遅くならなければ何時でも構わないので、「じゃあ乗り心地のいい列車で」(第1回参照)という基準で毎度この列車になる。

若松駅にはその1時間半から2時間ほど前に着いて、駅の食事処でとても早い夕食。これも毎度同じ。

これは、おいしい当地の郷土料理が手軽に食べられるからだ。

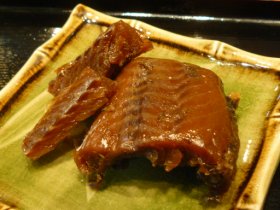

おつまみ向けの二品。単品で頼んでも400円前後、これらが必ず入るセットメニューもあり、それならもっと割安になる。

左は棒鱈の甘露煮。棒鱈は鱈の身を細く切って氷点下で干し、包丁で簡単に切れないぐらいカチカチにしたもので、北海道産だが主に関西で食べられる。大阪以外で棒鱈を見たのは初めてだけれど、よく考えたら保存食だから、内陸部で郷土料理になっていても不思議はない。歯ごたえがあっておいしいが、もちろん水で戻して煮ているから適度にである。

右は、ニシンの山椒漬け。只見の山奥に続き、ここでも山椒。食事が進みそうな甘酸っぱさで、見た目よりも食べでがある。そういえば、ニシンも関西でよく出てくる食べ物。

…それらを肴に二杯ばかり飲んで、蕎麦屋さんということなので、食事はお蕎麦にする。

お蕎麦は冷たいのにして、一緒に温かいものを一品。

こづゆ。京料理の輸入っぽいが、醤油だしの中に、大小の里芋、椎茸、にんじん、白滝、お麩…と、とにかく一杯入った温かい料理。お椀がやや小さいものの、食べでは十分。本来はお祝いの席で出る料理らしく、となると、こんなに手軽に食べられる店は他にはないかもしれない。

適度なほろ酔いとともに会津若松を出て、夕暮れ(冬はすでに夜だが)の磐越西線を東へ。

うっすらと眠気がある一方で、アッと言うような車窓もなければ、地形にかかわらず走り方に変化もない。

でも、なぜか眠れたことは一度もない。中途半端な眠気は気分が悪く、一眠りしてスッキリしたいのだが、通過駅の木造駅舎に目が向いたり、停車駅で行き違いがあるかないかを気にしていたりする。木造駅舎も単線も、私にはまだ非日常だからだろうか。座席も東京の通勤電車とは違う。

18:11に郡山。連絡改札を挟んで階段を二回上がり、18:34発の「つばさ126号」に。複線になったし駅も現代的になったけれど、まだ眠れない。駅の間は広々とした田畑だったり、その中を川が流れていたりしていて、これも東京にはないからか。そういえば新幹線の速さも只見線の遅さと同じぐらい非日常だし、リクライニングシートもそうだ。

大宮の間近になり、ゆっくりになった列車が大都市圏を感じさせる街と駅へ近づく。

と、ようやく眠気が強まってくる。

でも、もう寝ちゃいけない。東京駅まで20分あまり。乗り過ごすことはないが、寝入りばなを叩き起こされるのは後味が悪いし、あわてて降りると忘れ物をする…でも、ああ、どうしようもなく眠い…座席が非日常?知らない…。

19:56、東京到着。毎回無事に起きて下車できているが、眠る寸前みたいな状態で足を進めねばならず、さらに混んだ通勤電車に乗らなければならないのは非常に苦痛だ。

旅のご感想をどうぞ、とここで聞かれたら答えはこうだ。

「ああ、最悪…」

さんざん楽しんでおきながら、なんという身勝手で短絡的な総括。

蕎麦屋で飲まなければいい話だが、次に行った時に、そうするつもりは全くない。

そして、このあと眠って目を覚ますと、またすぐにでも会津・只見の土地と鉄路…「『エッちゃん』の世界」をめぐりに行きたくなっている。

【おわり】

只見線往還記~『エッちゃん』の世界・3

【前回の続き】

★3.宮下の駅と町・後編

さて、町内めぐりの途中でも書いたが、私は只見川を橋の上からではなく、「横から」見たかった。

そして川は町のすぐ北側を流れているから、町内を北へ進めばすぐ、あの広いゆったりとした流れを小高い位置から望めるはずだった。

でも、結局どこから北へ向かっても、森か丘が立ちはだかってしまう…日帰りで立ち寄った初回は、そのまま若松へ戻ってしまった。

二度目のこの夏は宿を取り、夕方に宮下へ着いた。

駅前からの道を、突き当たりで左折すると町の中。だが宿は、まだ行ったことのない右手の方にある。

ひっそりした通りを東へ進み、三叉路を通り越すとすぐ、聞いていたとおりに左斜めに細道が出ていた。

そこへ入るや道の両側が、木立に囲まれた墓地に。一瞬ゾッとするが、よく見ると家ごとの墓に寄り添うようにして、かなり小ぶりの苔むした墓石がひしめいている。一人の戒名だけが刻まれ、側面に「文久」「安政」といった年号。言葉どおりの「先祖代々の墓」ということなのだろうか。

やがて車一台分ほどの舗装道路に合流して、曲がりながら下り坂になる。と、その先に…

木々に混じって、木の葉とは別の緑色が見えた。小走りに坂道を下る私。

只見川だった。ゆったりしたエメラルドグリーンの流れを、横から静かに見下ろす眺め(写真は翌朝の撮影)。

「これが見たかったんだ…ただ、もう少し広がりがほしいかな…」

ここまで、少し早歩き気味な私の足で駅から8分ぐらい。

道はそこで鋭角のカーブになっていて、それを曲がるとすぐ、下に細長い二階屋が見える。

これが今日明日とお世話になる「栄光舘」という宿だ(写真上部の建物…翌日に川の向こう側から)。

南からの支流が只見川へ合流するところにある、一軒きりの温泉宿。右手に見える坂が下りてきた道で、宿で行き止まりになっている。

外観、それに客室は旅館というより民宿のそれだけれど、共用トイレの個室は新しめの洋式に変わっている。そしてこちらにあるとおり、廊下や浴室はなかなか小ぎれいで、渡り廊下なのも涼しくて気分がいい。冬は寒かろうが、何十メートルもあるわけじゃないし、風呂上がりならいい気持ちだろう。

その風呂は、掛け流しだという温泉。だいぶ熱いが、言われたとおりに脚だけを1分、腰まで1分浸かってから体を沈めると、染み入るようないい湯になった。そして二方向に連なる広い窓からは、只見川。開けて、網戸越しに風を感じることもできる。宿や立ち寄り湯は他にも若干あるものの、川を向いた窓があり、かつ開けられるのはここだけのようだ。

夕食は、当地や付近の産らしい根菜や肉、山菜。この日は「土用の丑ですから」ということで真ん中にはウナギが鎮座しているが、もう一日は川魚だった。かと思うと刺身の小鉢がチョコンと出てきたり巨大な海老フライが横にデンと居座っていたりして、とにかく満足。

この温泉と食事、そして一軒宿の静けさがあるなら、9,600円は高くない。

さて、その食事場所は広間で、隣の客との間に古めかしい木の衝立が一つ。初日は私を入れて4組の客があったが、私の一番遠くに座る老夫婦1組の他は、みな一人客。

「只見線のお写真ですか?」

飲み物を持ってきた宿の女性が、「ご旅行ですか?」ではなく、いきなりこう聞いてきた。

「…ええ、まあ」

町の中をウロウロするためだ、とは言いづらく適当に答えたが、でも駅だとかも撮るんだから全くウソでもないよな…と思いつつ私は言葉を継ぐ。

「でも、乗ってもいいもんですねー。緑がきれいで、窓が開いて涼しいですし」

「はぁい。でも遠いでしょう」

「ええ。でもいろいろ珍しくて、あっという間でした。けどたしかに、会津若松から一時間半ですもんねー。それに本数もないし…」

…と言った瞬間、書き終えたばかりの『エッちゃん』の設定にフッと不安がよぎった。詳しく書くのはよすが、もし、その不便に耐えて若松でもどこへでも日々通学するのが普通だったら、話が根底から成立しなくなる作品なのだ…あくまでも念のために、私は尋ねる。

「…これだとやっぱり、たとえば若松の高校へ行く子は、みんな下宿になっちゃいますよね?」

「いぃえ、通う子もいますよ」

えぇ?!

「一番の汽車(筆者注:宮下5:57発)に乗って、体力が続く限り…っていう感じですかねぇ…」

やばい…どうしよう、来月の新刊なのに…

「でもクラブもできないし、それに雪で止まりますから、やっぱりほとんどの子は…坂下の学校なら町のバスで送るんですけど…」

…よかった。その程度なら何とかごまかせる(笑)。ホッとさせてもらった上に、話の続きで雪の時期のことをいくつか聞くこともできた。

ともあれ温泉宿なのと同時に、ここは撮り鉄・乗り鉄の宿でもあるらしい。加えて河川や道路の工事関係での出張客もあるようで、一人客でも普通に迎え入れてくれる。

三つ向こうの老夫婦も、宿の人との話を耳に挟むに、ご主人に鉄道趣味の気がある様子。私も今回は町がメインとはいえ、その趣味がなければこの土地を知ることもなかった。残る一人客2人はその席で会話は聞けなかったものの、うちお一人とは風呂場でその種の会話が成立し、もうお一方も翌朝それらしき装備で出かけるのを拝見した。

「撮り鉄の宿」

などと書くと、騒がしく群がって一般の旅行客に「邪魔だ!」と叫ぶような手合いの巣窟みたいに思われてしまいそうだが、そのタイプの趣味者の多くは、コンビニがなく、携帯電話の電波も怪しいような場所で夜を越せない方々なのでご安心を。

それで思い出したけれど、私の携帯電話はこの宿どころか、宮下の駅も町もすべて圏外。他社の携帯電話でも「場所によっては通じない」程度のことはあるかもしれない。

翌日の昼までが、前回書いた町めぐりの二回目だった。

その時に出てきた西の町外れの橋の他に、宿の近くにも、川を渡る橋がある。地図によると、渡った向こうで突き当たる道が少しの間、川のごく近くを走っていた。もしかすると、そこからも川を横から見下ろせるかもしれない…。

昼に駅の撮影をした後、さっそく行ってみる。

「メイン通り」を東へ向かい、昨夜はスルーした三叉路を左折する。道はすぐ右に折れ、少し下ると宮下大橋という橋のたもと。

だが、ここの向こう岸も、橋が出ている部分以外は木に覆われている。向こう岸から川が見えるか微妙だ。

そして「大橋」と言うだけあって、こちらも(私としては)なかなかに高い。

でもせっかく来たし、徒歩で探索できる場所はもう他にないので、躊躇しつつ渡ってみる。

「うわ…怖い…」

たいていの道と同じく、ここでも歩道は端っこだ。車が通る様子とセンターラインがないのを幸い、真ん中を早足で歩いていく。

しかし渡り終えて川下の方(東)へ曲がるや、繁る木の葉に切れ目を見つけた。

そしてほどなく、この展望。山の間をゆったりと下る川。水に映る、山の緑と空の青…それを、高さを恐れることなく、鉄橋を渡る間だけという時間制限もなく、じっと見ていられる。

正面を向くと、わが宿が。二階屋がこの大きさになることで川幅を想像されたい。

さらに先へ進むと眺めは隠れてしまったが、ひょんなことから、川へ向かって下りていく獣道みたいな道を発見。足下と、腰まである両側の草に注意しつつ降りていくと、朽ちかけた小さな桟橋とボート、そして間近によく澄んだ川の水面。

左写真が川下側。左奥に見える橋は、前々回に列車が渡る写真を載せた只見川第二橋梁(その写真もこの時に撮影)。

右写真が川上側で、赤い橋が宮下大橋…高いかどうかは各位の判断を待つ(笑)。

…もしかすると宮下周辺にないだけで、他の場所にはいくらでも楽に降りられる岸があるのかもしれないが、「只見川の岸辺」からの写真というのは、ちょっと珍しいと思う。

さて、橋を渡ったことで、もう一つ発見が。

岸へ降りる場所に行く途中で、左手に建物が見えてきた。それも一軒じゃなく、かつ住まいとも工場とも違うような感じ…。

いまここカフェ…そちらを見るとたしかに、テラスのある喫茶店らしき店が。なかなかおしゃれで、まわりの景色にも合っている。

「そういえば、喉も渇いたな」

そう思って近寄ってみると…

『営業日 木・金・土・日』

ちなみにこの日は、それ以外の3日間。どうりで人気がないわけだ。まあ、この道沿いに15分以上いて車も人も全く見なかったから、ここじゃ毎日営業は無理か…。

「ただ、日を限ってるってことは、木、金はさておき、土日は観光客がそれなりに通るのかも」

…あまりその可能性は高くなさそうだが、町の人々のためにそう信じたい。

ちなみに「いまここカフェ」の看板の奥に見えるのは、木工品の販売や制作体験のための施設だが、やはり今日は閉まっていた。

さらにその奥には「ふるさと荘」という、いわゆる公共の宿(写真左手)。そしてその先の赤い屋根(右手奥)が、町でやっているらしい日帰り温泉+食堂。この2つは、この日も営業していた。

「宿はさておき、日帰り温泉や食堂を、こんな誰も来ない場所で週前半の平日に…」

実はそう思って日帰り温泉に入り、そこで建物の脇から道が出ているのを見つけたのだが、意外にもカウンターに湯上がりの客がいて、中のおばちゃんと話していた。周囲に人家はないが、ここはクルマ社会。料金表を見ると町民料金と一般料金がある。銭湯みたいな機能も持ち、それもあって存在できているらしい。案の定、食堂の方に人気や食べ物の匂いはなく、名物の「地鶏ラーメン」が唯一のメニューになっていた。

お金を払い、おばちゃんに尋ねられるまま立ち話をしてから、階段を降りて浴室へ。日帰り温泉といっても露天風呂もサウナも打たせ湯もなく、窓も開かない屋内の風呂に入るだけだけれど、かわりにここも掛け流しだそうで、例の方法で熱いお湯に入る。公共の宿の風呂も似たような感じらしい。

前に「いくらなんでも何もない」と評したが、実は川の反対側にちょっとした「観光施設ゾーン」が作られているのを見つけた。

ただしもちろん、それらの流行らない施設たちは、この「何もない」という評価に何らの影響も及ぼさない。でももちろん、同時に書いた「数日ボンヤリするのにちょうどいい町」という評価も、私の中で変わることはない。

その晩も泊まって、翌日が帰る日。

9:14発の上りで、若松へ戻る旅程。7時半から食事をし、サッと一風呂浴びて、8時半過ぎに宿に別れを告げる。意外なことに朝食は7時半が一番早い時間で、その前の7:33の上りや7:35の下りに乗りたい時は、前もって言う必要があるようだ。

駅まで10分ほどだから、もう少し遅く出てもいいのだが、この列車は下りと行き違いをするため、発車の20分近く前に駅に着く。そのあたりから駅の様子を眺めていたかった。7時台のそれとともに一日2回きりの、貴重な行き違いシーンだ。

登校時間帯から外れているにもかかわらず、駅には案外な人数がいた。といっても10人もいないが、昨日の昼よりはずっと多い。ちなみに今待っている9:14発の次が、昨日見た13時ちょうどの列車になる。

私服の高校生らしきお兄ちゃん1人を除けば年齢は高めで、この土地の人たちのようだが、大きめの荷物を持った旅行客らしき人も混じる。すでに改札の柵は開けられ、一部の人はホームに出ていた。

9時少し前に上り列車が入線。到着を見守る駅員氏は昨日と同一人物なのだが、昨日の昼間と違って、手にタブレットキャリアがない。下り列車が会津坂下方面から当駅へ向かっているから、「当駅~会津坂下」のタブレットはまだ渡せないのだ。

一方、「会津川口~当駅」のタブレットを持ってきた運転士も、それを駅員に渡しながら、今朝はホームに降りてきた。

当駅までのタブレットを受け取った駅員(左)と談笑しながら、降りた運転士(右)も駅舎に向かってくる。そして二人とも事務室の中へ。朝に東を向いた、非冷房車の運転席…15分以上も止まったままなら、一休みもありだろう。もしかすると、勤務割りに「休憩時間」として正式に組み込まれているのかもしれない。

駅にはタブレットの仕事があるので、有人駅でも車掌が下車時の改札をする。その車掌も、降車客1人の改札を済ませると事務室へ。

窓ガラスの内側で駅員が、閉塞機のボタンで会津川口駅と合図を交換してから、受話器を取って話している。当駅行き違いの場合、回収したタブレットは閉塞機に収めず、かわりに「そのまま反対列車に持たせる」という連絡をする。交替要員(駅員は基本的に朝交替の24時間勤務)なのだろう、赤帯の制帽をかぶった駅員がもう一人いて、列車が着く前から窓口の応対をしたり改札の柵を守ったりしていた…職員の方も、この時間は少しにぎやかだ。

駅にいた客は、全員上り列車に乗り込んだ。こちらも一連の動きを眺めた後、一度乗って座席に荷物を置くも、すぐにホームに戻り、木道の構内踏切を渡って下りホームへ。

下りホームは野ざらしだが、レトロ好きにはたまらない感じの待合室が一つ。

木道を渡ってきた駅員が下りホームの一番前に立ち、会津坂下方向を見守る。

やがて坂下側の森に下り列車の顔が現れ、ゆるゆるとホームに入り、上り列車と並んだ。カランカランカランカラン…旧式の鈍いアイドリング音が交錯する。

駅員は、今度は手にタブレットキャリアを持っていた…先ほど回収した会津川口~当駅のタブレット。坂下~当駅のタブレットを受け取ってから、それを差し出す。その手前に、車内を駆けてきた車掌が飛び出てきて下車客の改札。

タブレットを交換し終えた駅員は、やや急ぎ気味に木道へ引き返す。私もそそくさと上りホームへ。

駅員が戻った事務室に、会津坂下からの応答を伝える「カァン、カァン、カァン」というベルの音。合図と「下り到着、タブレットは上り列車に持たせる」旨の連絡を済ませ、また下りホームへと向かう駅員。その姿を目に入れてから、私は上り列車に乗り込んだ。

向かって右手の隣で、下り列車がエンジンをうならせて発車していく。ややあって今度は左手のホーム上を、駅員が列車の先頭へと急いでいった。手にはさっき下り列車から受け取った、会津坂下までのタブレット。そしてほどなく笛が鳴り、床下からエンジン音が響き出し、じりっ、と前へ進む感覚。さようなら会津宮下駅、宮下の町…開いた窓と鈍い加速が、私の知らない「汽車時代の旅」を想像させる…。

向かって左手のわが席は北西を向いていて、風はいよいよ涼しい。

第二橋梁で只見川を渡り、第一橋梁で只見川を越え、それ以外は森の中か小さな駅…という車窓が、行きと順序を逆にしただけで続いていく。

ただ、行きに全く乗り降りがなかった区間の途中、会津桧原で制服姿の高校生が二人ほど乗ってきた。車内を見ると、ボックス1つにつき1人ぐらいの車内には、年配の客や私服の若い世代に混じって、制服姿がちらほら見える。

「休み中の部活動や補習も、普通は朝からで、でなければ午後から半日だろう」

自分の仕事場や今までの旅の車中からそう思ってきたのだが、この中途半端な登校時間はいったい…考え込もうとしたところで気がついた。次の上りは四時間近く後で、これが午後からの登校に間に合う最後の列車なのだった。

山を越え、会津柳津で温泉帰りの客と高校生が10人近く乗ってくるも、まだ森が多い。川の見えない狭い段丘上を少し走ってから、また鬱蒼とした木々とトンネルの中へ。

…そんな中を乗ること、35分あまり。

アップダウンをしていた線路が下り一辺倒になり、木々の向こうにチラッ、チラッと明かりが見え、だんだんその間隔が短くなってくる…

「帰ってきた!都会に帰ってきた!」

どう見ても都会じゃないのだけれど、一面の平地を見た瞬間、思わず心でそう叫んでしまった。ただ、やがて坂下の町が近づいてきて、久しぶりの警報機が鳴る踏切を経て家並みに入り、スピードが落ち始めた。小学校のプールサイドに、列車に手を振る子どもが二人。開いた窓から思わず振り返し、歓声を受ける。

会津坂下の構内に入ると、乗客の何割かが席を立ったが、一方で、ホームには20人はいるだろうという人数が集まっていた。

それも若い顔が多く、私服と若松市内の高校の制服姿とが入り混じっている。当駅9:55発。遊びに出る私服組にはちょうどいい時間だとして、少なからぬ午後登校組が、若松へ毎時1~2本のバスが出ているこの町でも、やはり只見線を使う。

坂下を出ると大きく向きが変わり、それまで北向きだった車窓が日射しを受け始めた。しかも一面の田園だから、日を遮る物も現れない。

でも、私は眼を細めて座り続ける。まぶしくても窓からの風はやはり涼しかったし、それに坂下で客が増え、どのボックスにも先客がいて移動がためらわれた。もちろん行く末を考えれば、その程度の混雑はむしろ好ましい。

行きとは逆に、南向きから徐々に左カーブして北向きになると、家並みが近づいて西若松。

終点・会津若松まであと2駅。ここで高校生が若干降りるが、それ以上に次の七日町の手前で、男女の制服姿が終点を待たずに席を立つ。

そして私も、ここで途中下車。

【つづく】

プロフィール

リンク集

- スーパーコピー 代引き

- ルイヴィトンスーパーコピー 代引き

- パネライ スーパー コピー

- ウブロ スーパー コピー 代引き

- コピー時計 代引き

- スーパーコピー 優良店

- ブランド 時計 コピー

- ブライトリング スーパーコピー 代引き

- フランクミュラースーパーコピー 代引き

- シャネルスーパーコピー 代引き

- スーパー コピー ブランド 時計

- ブランド スーパーコピー 代引き

- ロレックスコピー 通販 口コミ

- オーデマピゲコピー 代引き可能

- タグホイヤーコピー おすすめ

- シャネル財布コピー 優良店

- ルイヴィトンバッグコピー N級品

- ベルルッティ靴スーパーコピー N級品

- セリーヌ服コピー 代金引換

- スーパー コピー ブランド 代引き

- エルメス靴スーパーコピー 代引き

- ブルガリアクセサリーコピー 代引き

- ルイヴィトン財布N級 代引き

- プラダ財布コピー N級品

- ピアジェスーパーコピー 代引き

- ブランド コピー代引き

- シャネルバッグ コピー代引き

- ロレックス デイデイト コピー代引き

- グッチ財布激安 代引き

- クリスチャンルブタンベルト コピー代引き

- ルイヴィトンマフラー偽物

- グッチネックレス コピー代引き

- ナイキ靴激安 代引き

- シュプリーム服激安 代引き

- スーパーコピー N級品 代引き

- オメガ スーパー コピーN級品

- エルメスバッグスーパー コピーN級品

- ルイヴィトン財布スーパー コピーN級品

- ディオールベルトスーパー コピーN級品

- バレンシアガ指輪 コピー代引き

- ティファニー指輪 コピー代引き

- ハリーウィンストン指輪 コピー代引き

- スーパーコピーブランド 代引き

過去ログ

- 2025年07月 (1件)

- 2025年05月 (1件)

- 2025年03月 (1件)

- 2024年11月 (1件)

- 2023年04月 (1件)

- 2014年01月 (2件)

- 2013年12月 (1件)

- 2013年11月 (1件)

- 2013年10月 (1件)

- 2013年09月 (1件)

- 2013年08月 (2件)

- 2013年06月 (1件)

- 2013年05月 (1件)

- 2013年03月 (2件)

- 2013年02月 (1件)

- 2012年12月 (3件)

- 2012年11月 (1件)

- 2012年09月 (1件)

- 2012年08月 (1件)

- 2012年07月 (1件)

- 2012年06月 (1件)

- 2012年05月 (2件)

- 2012年04月 (2件)

- 2012年03月 (2件)

- 2012年02月 (1件)

- 2012年01月 (3件)

- 2011年12月 (2件)

- 2011年11月 (2件)

- 2011年10月 (1件)

- 2011年09月 (2件)

- 2011年08月 (2件)

- 2011年07月 (1件)

- 2011年06月 (1件)

- 2011年05月 (2件)

- 2011年04月 (3件)

- 2011年03月 (1件)

- 2011年02月 (1件)

- 2010年12月 (3件)

- 2010年11月 (1件)

- 2010年10月 (2件)

- 2010年09月 (2件)

- 2010年08月 (3件)

- 2010年06月 (1件)

- 2010年03月 (1件)

- 2010年01月 (1件)

- 2009年09月 (1件)

- 2009年05月 (1件)

- 2009年03月 (1件)

- 2008年12月 (1件)

- 2008年08月 (1件)

- 2008年05月 (1件)

- 2008年04月 (1件)

- 2008年03月 (1件)

- 2008年02月 (1件)

- 2008年01月 (2件)

- 2007年12月 (2件)