「親にあいさつして、時間があったら、カメラ持って餘部でも行こうや。車、あるやろ?」

石岡の声で、謙一は目を覚ました。下を向いたままうとうとしてしまったのだった。謙一は姿勢を直すと、黙ってうなずいた。タバコを喫い終えた石岡は、布団の上にうつぶせになった。

山が照り返す朝日がおだやかに降り注ぐ部屋で、そのまましばらく、二人とも黙っていた。謙一は座卓に片肘をついて、きびしい目つきで窓の方を見ている。東京でしくじったのは謙一自身に原因があるのだが、謙一は心のどこかで、写真修行を勧めた石岡にも責任を求めようとしていた。そういう気持ちがあるから、謙一は石岡の歓待を喜ぶ一方で、彼の態度を調子がいいとも感じていた。

それを見透かしたかの様に、石岡がうつぶせのまま口を開いた。

「なあ穂坂よ、お前さんさえその気になれば、また同じ道に挑戦できるで。けど、どうせ帰ってきたのなら、お前さんのその、ようけきれいなもん見て来ただろうその目で、あらためてこの町を根城にして、写真を撮ってみてほしいんや」

謙一は、まだ外の青葉を見たまま黙っている。

「餘部の橋も香住の辺の海も、前来た時よりずーっときれいに見えるはずや。……もちろん、この町も」

さっき、地蔵湯橋で柳が揺らぐ川に見入ってしまったのを謙一は思い出し、ハッとなった。石岡が顔を上げて、謙一のその表情を確かめると、にんまりと笑って続けた。

「どんな帰り方でも、穂坂がここに帰ってきたのは、俺には、うれしいことなんや」

石岡のゆっくりとしたその言葉が、昔駆け回った海や山の美しさを謙一に思い出させた。謙一は向き直り、ぐっ、と目を見開いて、石岡の背中に呼びかける。瞳の色に、わずかだが明るさがある。

「あの、チェックアウトの時間までに、餘部へ……車、出しますから!」

「おお……。けど、今日もここに泊まるから、もっとゆっくりでもええよ」

その時、扉をノックする音がした。

「ケンちゃん、学ちゃん、いい?」

朝香の声だ。謙一は「どうぞ」と返事をし、石岡はあわてて起き上がった。

入ってきた朝香は、胸に校章の刺繍が入った白い開襟シャツ、それに膝下までの青いスカートといういでたちだ。スカート丈が少し短くなったが、謙一の頃と同じ、北高の女子の夏服。

「似合う?」

朝香は両手でスカートの端をつまんで、おどけて見せた。謙一は、先ほどのTシャツとショートパンツを彼女らしいと思っていたが、制服姿も不思議とよく似合っていた。そして、とても懐かしい気がした。謙一は一呼吸置いてから笑顔でうなずくと、うれしそうな顔をした彼女の方へ歩み寄った。

「今日、学校?」

「はい、今日はお昼まで部活です、先生!」

と言って朝香はいたずらっぽく笑った。謙一がチラッと後ろを見ると、石岡があらぬ方向を向いて

「ああしまった」という顔をしている。

「……あのさ、まだ友達とかに言っちゃダメだよ」

無邪気に瞳を輝かせている朝香に向かって、謙一は自分の口に人差し指を立てた。

「分かってるって。でも、私、楽しみにしてるよ。……それより、さっきトモおばさんに『ケンちゃん来てるよ』って知らせといたよ。びっくりしてた」

トモおばさんとは、謙一の母親である。両親との対面には気まずいものがあったが、少し気持ちが上向いていて、「まあ、仕方ないか」というぐらいになっていた。

「……うん、ありがとう」

「じゃ、私、出かけてくるね」

朝香がくるりと振り向いて廊下へ出るのを、謙一は背中で扉を押さえながら見送った。短く揃え、後ろに小さな結び目を作った髪から、ふわっ、と、リンスか何かのいい匂いが伝わってきた。本家と旅館とは別棟になっていて、行き来するには一度下まで降りなければならない。だから、朝香は謙一にあいさつするためだけに、結構な寄り道をしてくれたことになる。謙一は、パタパタと廊下の曲り角へ消えるいとこの少女を見送りながら、その背中に小さく、

「ありがとう」

とつぶやいた。

そのあと謙一は、町の中心を貫く表通りを途中まで戻り、そこから狭い道へ入ったところにある実家に、七年ぶりに帰った。二時間ほど後に、両親が仕事を終えて帰ってきて、謙一と対面した。

さすがに猥褻写真で警察の厄介になった一件は伏せてあるが、親たちには一月以上も前に事のあらましを伝え、相応のやりとりを済ませた上で、謙一は今日帰ってきている。とはいえ、つい半年ほど前まで元気にやっていた大きな息子が、いきなり希望を失って帰ってくるというのだから、親ならばあらためて聞きたいことが山ほあるだろう。

だがしかし、両親との再会は拍子抜けするほどあっさりしていた。というより父や母も、腫れ物に触る様な心持ちで何も言えなかったのだろう。

「おお……、よう帰ってきたなあ……」

「……ごめん、やっぱり俺には、無理だったよ」

あとは、体は大丈夫かとか、仕事は来月からかとか、たわいのないやりとりがあって、それだけで両親は着替えか何かのために、それぞれの部屋へと引き上げて行ったのだった。

親たちが一回り小さくなった様に、謙一には見えた。異様なまでにあっさりした応対も、失意や

「隣近所に合わせる顔」といった感情をよく表している様に思えた。が、涙を流しそうになると、それを妨げる様に、

「さんざん反対しておいて、うまく行っていると聞いたら途端に舞い上がって……自業自得だ」

という冷たい感情がやってきて、涙が引く。しかし、いくら親を責めても自分の肩身の狭さは変わらないことに気づき、そうすると、自分がますます嫌になるのだった。

それから謙一は、昼前に車を旅館まで出し、駐車場で少し手入れをしてから、石岡を乗せ、餘部へ向けて走り出した。

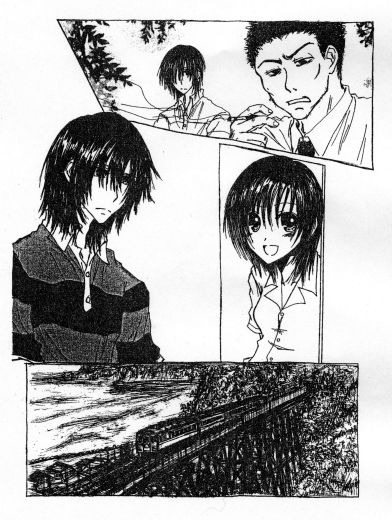

城崎から餘部へは、海沿いの曲がりくねった坂道を飛ばして一時間以上かかる。三方を山、残り一方を海に挟まれた小さな集落で、上空を高さ日本一という鉄道の鉄橋が一本、東西に天翔けている。この橋を南北から見上げたり見下ろしたりして、山の緑や険しい岩肌、真っ青な海などと組み合わせると、胸のすく様な絵になるのだ。

「写真部がなくなってもうた頃、俺もおっくうになっててなあ……こいつに会わなかったら、そのまま撮らなくなってたかもしれんわ」

海を横目に鉄橋を見る狭い坂道で、石岡はその道の人にしてはやや小さいカメラを、景色に向けてかざした。それは安物ではなかったが、デジタルカメラで、しかも自動機能に頼ってもそこそこの写真が撮れてしまう。謙一は一緒に頑張ってきた恩師がそういうものを使っていると知り、少し気分を害していた。しかし、石岡がカメラの種類や手作業にこだわっていたことは一度もなかったので、何も言えなかった。

ただ、それを抜きにしても、謙一の中で、石岡の励ましの効果は薄れていた。親との再会で自分の置かれた立場を実感したし、昔の顔見知りがいるこの町でどんな言葉が待っているかも不安になってきていた。そして、夢破れてボロボロになったいきさつが何度もよみがえり、彼の気持ちをさらに沈ませる。

「……調子が、出ないみたいやな」

「今頃気づかないでくださいよ。……帰ってきたばかりで、落ち着かないだけです」

山のせいで午後は低い雲が出る場所だが、今日は入道雲が力強く盛り上がっていて、夏らしい快晴に民家の瓦屋根がきらきら光っている。しかし、謙一の目の輝きは今ひとつで、少し歩くだけで暑さが体にこたえた。二時間近くかけてひと通りの撮影地点を踏破しながら、使ったフィルムは一本と少しだけだ。

くわえタバコでカメラを三脚に取り付けながら、石岡が言った。

「……自分がいるのを喜んでくれる人のことを、今は考えた方がええ」

謙一は、自分をじっと見上げて「私、楽しみにしてるよ」と言った、朝香の健気な顔を思い出した。それでも気持ちは言うことを聞かなかったが、努力はしようと思った。

その時、遠くから列車が来る音が聞こえ、石岡がサッとタバコをしまってスタンバイに入った。謙一は返事の代わりにカメラを構え、懸命にピントや絞りの調節を始めた。天翔ける雄大な鉄橋をからかうかの様に、一両きりのディーゼルカーがのろのろと渡っていく。小さな列車との対比で橋をより大きく見せる構図を描き、真ん中に来たところで全景を撮るつもりの謙一だったが、だいぶ手前でシャッターが下りてしまい、あわててもう一枚撮ったらブレてしまった。

結局ろくなものが撮れず、謙一はさらに疲れ果てて餘部を後にした。

「そうだ……いつだったか、麻衣子と餘部の話をしたっけ」

遠ざかって行く鉄橋をバックミラーに見ながら、彼は麻衣子のことを一瞬だけ思い出した。

「あの頃は……よかったな……」

Ⅲ

謙一は翌日一杯と、その次の日の昼過ぎまでとを荷物整理で過ごした。旅館の方に持ってきてくれれば一緒に捨てておく、と母親に言われていたので、ゴミを入れた袋を両手に持って、謙一は二日ぶりに外へ出た。平日と言っても夏休みのことで、表通りは車や人でごった返していた。その先の曲がり角に至っては、向かいのロープウェー乗り場などがある広場に出入りする車も交錯して、車がなかなか進まない。そのために道を渡ろうとする人々も団子状に固まってしまって、両手に大荷物を提げた謙一は通行人のいい迷惑になった。

「……やれやれ」

今日も、刺す様に日が照りつけている。ようやく本家の旅館にたどり着き、裏手のしかるべき場所にゴミ袋を置いた謙一は、額の汗をぬぐった。すると上から、

「ケンちゃん!」

という大きな声がした。見上げると、本家の二階から、朝香が驚き半分喜び半分といった風な顔を出していた。

「……ああ」

謙一は、返事をしながら窓の下へ歩み寄る。今日も部活だったのか、朝香は日焼けして、おでこや頬が少し赤く腫れている。

「あのさ……夜、お祭りに……連れてってくれない?」

謙一は言われて初めて、今日四日が夏祭りの日なのを思い出した。土地柄、この町の八月はたくさんの行事があるが、夏祭りはわりに古くからあり、町内の人々も特に楽しみにしている。柳並木の通りに屋台が並び、円山川の方から花火を打ち上げるなどして、大いににぎわう。

「そうだな……行こうかな」

謙一はちょっと気が引けたが、とりあえずそう返事をした。

「……それより、朝香は友達とかとじゃないの?」

「行けば誰かに会うと思うけど、あらかじめ約束とかはないよ」

「わかった。何時にする?」

「ほんと?!…………えーと、七時ぐらいに……来てもらっていい?」

「いいよ」

高校に上がってしまうと、町内の友達とは、疎遠というほどではないにせよ、示し合わせて夏祭りに行く様なことはしなくなる。それに、旅館やホテルで働いている大人は別として、町の人はだいたい集まるから、特に約束せずとも会う人には会う。謙一にもそれは覚えがあった。ただ、「会う人には会う」というのは、今の彼にとってはけだるい課題だ。

謙一は家に戻ると、少し遅い昼食を作って食べ、それからカメラの手入れをして気を紛らわせていた。

「……明日あたり、海にでも行ってみようか」

すっかり片づいた部屋で無理にそんなことを考え、肩掛け鞄にカメラを入れてふと時計を見ると、七時になっていた。謙一は手にした鞄を持ったまま、家を飛び出した。表通りを人をよけながら駆けて、角を曲がり、本家の旅館のそばまでやって来ると、黄色っぽい浴衣に着替えた朝香が外に立っていた。

「遅いよ!」

「ごめんごめん……いろいろあってさ」

「……うそうそ、私もあわてて出てきたとこ。……行こう」

朝香は笑顔になって、先に立って歩き出した。謙一が追いついて、横に並ぶ。髪が少し濡れていて、この前の様ないい香りがもっと強く漂う。

「……お風呂に、入ったの?」

「うん……あ、髪とか、変?」

「ううん、大丈夫だよ」

筆先みたいな形の結び目を、後ろにぴょこんと垂らした短い髪。それに、ほのかな青や赤で鞠が描かれた山吹色の浴衣が、少し子どもっぽいけれどよく似合っている。そんな朝香と並んで、謙一は昼間よりもだいぶ人が減った町の中心を歩いた。通りにある店の多くが、人が減る旅館の夕食時にあわせて、いったん店を閉めている。久しぶりの謙一の目には、その光景がとても不思議に映った。

ここの外湯が建て替わって面白いお風呂ができたとか、そこの旅館でこないだボヤ騒ぎがあったとか、朝香の案内を聞きながら謙一が歩いていくうちに、柳並木の道へ出る曲がり角が見えてきた。ここから川沿いに夜店が並んでいるはずで、早くも人だかりがしている。

「うわー、…………きれい」

角を曲がり、夜店が並ぶ狭い通りを目の前にして、朝香が思わずつぶやいた。

「……ああ、きれいだ」

そこかしこの白熱灯が、夜店の売り物や行き交う人々、その他この狭い通りにあるすべてを飴色に染めていて、それがずうっと、柳並木の下に細長く続く。それに沿って、川の水面にも飴色の光がゆらゆらと揺れている。にぎやかな雑踏の中で、金魚すくいの水槽、店の売り子が手にする風船、それに道行く子どもが食べている綿菓子やかき氷……そうしたものが飴色に照らされている懐かしい姿に、謙一は目頭を熱くした。

謙一は、カメラを入れた鞄を提げているのを思い出し、

「ちょっと、いい?」

と朝香に言って、横にある橋へ移動した。謙一は柳の枝ごしに夜店の灯りへピントを合わせると、押したり引いたりしてシャッターを切った。明るさを見たままに撮りたかったから、露出を上げてもう一度それを繰り返す。さらに、同じ色に輝く川面を中心にして、もう二、三枚。

懸命に写真を撮ることが謙一の「きれいだ」という感情の表れであるのを、朝香は小さい頃から見て分かっている。満足した謙一が「お待たせ」と声をかけようとすると、彼女は彼女で、懐かしい色に輝く小径を、小さく口を開けてじいっと見つめていた。横顔が暖かい色に染まり、二重の丸い目が子どもの様に輝いていた。

それから謙一と朝香とは、夜店が続く雑踏の中を、リンゴ飴や焼きそばを食べたり、クジを引いてたわいのない玩具をもらったりしながら、汗びっしょりになって終点まで歩いた。二、三、知った顔に会ってどぎまぎしたが、向こうは気づかなかったのか、それとも謙一のことなど忘れているのか、何も起こらなかった。

地蔵湯橋の手すりに腕を乗せて、歩いてきた方を眺めながら、二人並んで一休みする。夜店の灯りや柳の間に連なる提灯、それに隣の橋のたもとの石灯籠の灯が、川面を色とりどりに染めている。

「ねえ、どこ行こうか?」

「そうだなあ…………」

橋の向こうの、駅へ行く道は車両通行止になっていて、沿道の商店などが出店を並べている。川沿いの屋台をもう一度探検するのも、面白そうだ。花火が始まるまで、まだ小一時間ある。花火は毎週上げているのだが、夏祭りでにぎわう中でのそれは格別の雰囲気があると言われていて、朝香も楽しみにしていた。

とりあえず駅の方に行こうか、と思って謙一が朝香の方を向いた時、

「さかちー!」

と、朝香を呼ぶ高い声がした。朝香は肩をピクッとさせた後、ちょっと間を空けてから思い切った様に声の方を向いた。声の主は、朝香と同年代の二人連れの女の子。朝香が、そちらの方へ歩み寄って行く。

三人が話すのを謙一が横目で見ていると、ほどなく二人連れの片方が彼に気づき、

「……ひょっとして、…………彼氏とか?」

彼を指さして朝香にささやいた。するとそれを聞いたもう一人が、

「えーっ!……もう?!」

と、驚きの目で叫ぶ。

「待ってよ!いとこだって言ってるでしょ!」

朝香が大声で必死に否定するが、彼女が向きになって言えば言うほど、

「うわー、さかちーったら必死になっちゃって」

「やっぱりねえ」

と、友人たちの冷やかしがヒートアップしてしまう。謙一は振り向いて、年頃の女の子らしいやりとりに苦笑いしながら、

「朝香のいとこで、同じく穂坂と言います。……おとつい七年ぶりで帰ってきたばかりだから、そんな仲になりようがないですよ」

と、礼儀正しく朝香を助けた。

「……し、失礼しました、こんばんは」

「やあ、こんばんは」

「どうも。中学の時のクラスメートです。……そう言えば、ちょっと似てるかも」

「……でしょ?」

それで話は収まったが、朝香は二人と行動することになった様だ。

「花火になったら、ここで見てるから……ごめんね」

すまなそうに朝香が謙一に言った。大の大人である謙一に、特に異存はない。

朝香たちがもと来た夜店の通りへ消えるのを見送って、謙一は駅の方に向かって歩いてみた。広い道の両側で、有志でやっているとおぼしき焼き鳥や餅などの屋台が出たり、酒屋が樽を出して升酒を売ったりしている。夜店の様な煌々とした灯りはないが、涼しく、人通りがそこそこで歩きやすい。ただ、朝香といる間に飲み食いは済ませたから、寄る場所はなかった。

ふと、縁台で升酒を飲む男が、謙一の目に入った。十蔵だった。向こうもこちらを見て、目が合った。謙一はどきっとしたが、向こうは構わず声をかけてきた。

「穂坂?!……穂坂じゃないか!」

相変わらず、名前の重厚な感じとは正反対の、高くて饒舌そうな声。

「よう来たな!まあ、こっちへ座れよ!!」

甲高い声で十蔵に呼び続けられるものだから、謙一は恥ずかしくなって酒屋の縁台に足を向けた。升酒を買って十蔵の隣へ座ると、緊張して口が少し渇いているのに気づき、ぐっ、と一口飲んだ。口の中や腹にしみわたる。一度は覚えた酒を、東京の最後の頃から一口も飲んでいなかったことに、謙一はいまさらの様に気づいた。

「……十蔵、久しぶりだなあ」

酒を飲み下すと謙一は落ち着いてきて、こちらから話しかけるゆとりができた。最後の帰郷で会っているので、七年ぶりになる。近くで見る十蔵の容貌は、年齢相応の落ち着きが加わっていて、しゃべる速度も少しだがゆっくり目になっていた。

「穂坂は、里帰りか?」

十蔵はごく普通に笑いかけながら、しかしどこか探る様な目で謙一を見た。謙一はちょっと考えてから、くいっと少し飲んで、答えた。

「…………写真は、師匠からダメだって言われたよ。それで、帰ってきた」

「……そうだったのか。悪ぃ、いらないこと聞いちゃったな」

しかし字面とは裏腹に、十蔵のその口調は、揶揄、そして「俺はそうでなくてよかった」というような安堵を含んでいた。

それが謙一に、ぐさっと突き刺さった。

「…………!!」

升の端の塩を舐める十蔵が、一瞬、舌なめずりする悪魔の様に見えた。謙一は動悸を覚え、せめて、だからと言ってぶらぶらしているわけではないと言っておきたくなった。

「……ら、来月から……臨時にだけど、北高に勤めるんだ」

「へえ。でも、写真部は部員がいなくなって廃部らしいぜ」

「……うん、豆タンクから聞いた」

十蔵はぐいっと升をあおってから、にんまり笑って話を変えた。

「ところでよ、俺はあれからさ、ついに運転士になったんだ……」

この辺から西へ行くディーゼルカーに乗務している、と十蔵はうれしそうに言い、快活に語り始めた。ということは、おとつい謙一が撮り損じたやつも彼の運転かもしれない。……それはさておき、彼が揶揄や安堵を返してきたのは、写真で謙一に後れを取った悔しい思い出を酒が一時的に引き出しているだけだろう。それに、今の彼はもうひとつの夢をかなえて上機嫌だ……謙一も理屈ではそれを理解しているものの、十蔵の口調がもたらした傷口はますます広がり、十蔵の朗らかな自慢話までが意地悪であるかの様に思えてきた。

十蔵が立って升酒をおかわりし、謙一にもつきあうよう勧めたが、謙一は断り、ふらふらと席を立った。

「俺たちの代や前後の写真部で地元に残ってるのは、この二人だけらしいぜ。まあ、また会ったら飲もうや」

十蔵の高い声へ適当に手を振りながら、謙一は足早に酒屋を後にした。

謙一は首を垂れて歩き、橋の方へ戻って行った。

「これが、故郷の俺を見る目だ…………」

十蔵は、悪い奴ではない。それは分かってはいるのだが、それでも謙一の感情はどんどん後ろ向きになっていった。謙一の脳裏で、東京での無様な経験がぐるぐると回り出し、酔いも手伝って、道行く人々が自分を冷笑している様に思えていた。

花火が始まるまで、まだ三十分近くある。

「朝香には悪いけど、家に帰ろうか……」

謙一が、そんなことを考えながら地蔵湯橋の手前まで来た時、目の前の信号が赤になった。こちら側の川沿いの道は車道になっていて、謙一の前を乗用車やバスがゆっくりと横切って行く。

やがて信号が変わり、雑踏と化した横断歩道を謙一が渡り終えようとしたその時、ふと橋の上の一点を見た彼の目が、そのままそこに釘付けになった。

「……!」

橋の中ほどより少し先、さっき謙一が朝香と休んでいたあたりに、青色の浴衣を着た若い女性が、人待ち顔で立っていた。

「……麻衣子…………」

通行人の影で時折塞がれる上に、目の前に垂れている柳の枝がその姿を半分隠しているが、間違いなく麻衣子だった。十年前のこの日にここで、やはり浴衣姿の彼女に会った時のことを思い出し、謙一はどきっと した。色白で、その肌色によく合う長い黒髪を、上の方で結んでいる。その髪型も、円い眼鏡の下で細い目をしばたかせている地味な顔立ちも、当時とあまりにも変わっていない。

か細いけれどどこか張りのある声、体のやわらかい感触、ほのかな甘酸っぱい匂い……。謙一の頭に、麻衣子がすぐ横にいたあの時の五感がよみがえった。そしてそれが、今、向こう側の石灯籠の灯にシルエットを見せている彼女と、ぴったり重なる。謙一の心臓が、早鐘の様に鳴り始めた。

「…………」

しかし謙一には、近づいて話しかけることがためらわれた。変わっていない麻衣子の姿は、まるで十一、二年前から抜け出してきたかの様で、それが謙一を、幻か何かを見ている気分にさせていた。自分が声をかけ、麻衣子が自分に気づいたら、その刹那に彼女が消えてしまいそうな気が、彼にはした。

謙一がどうしたものかと思っていると、麻衣子が手すりから体を離し、こちらへ向かって橋を渡り出した。謙一は思わず一歩下がり、彼女と逆側のななめを向いた。通行人にまじって、ちょうど青信号になった横断歩道を、麻衣子の後ろ姿が渡っていく。謙一の足がつられる様に前に出て、歩みに合わせて揺れる彼女の後ろ髪を、少し遅れて追って行った。

……どどん、ぴーひゃらひゃら……。謙一が麻衣子を見つけた頃から、どこで奏でられているのか、祭囃子の音が小さく聞こえてきていた。

麻衣子は横断歩道を渡ると、ほどなく駅へ向かう通りを横切って、そちら側に並ぶ家と家との間に入った。謙一がそこをのぞくと、狭い道があり、薄暗い街灯がひとつだけ、ぽつんとついていた。麻衣子の姿は見えない。少し先で左から家が突き出て、道はそこでカクンと折れているが、分かれ道はない様だ。

「…………」

謙一は足を踏み出した。道が折れている場所を過ぎると静かになり、すぐそばで夏祭りをやっているのが嘘の様だった。一番か細い音だった祭囃子が、なぜか彼の耳に残っている。

道なりに進み、板塀に囲まれた緩いカーブを抜けると見通しが開け、前方に、歩いていく麻衣子の後ろ姿が見えた。謙一はハッとして一瞬歩みを止めてから、それまでよりも慎重な足取りで歩き出す。道の先は突き当たりになっていて、麻衣子は左に曲がった。そこはいくらか明るいらしく、履物の鼻緒の赤色が、謙一の目にも届いた。

「……でも、どうしよう…………」

空しく帰郷して気落ちした謙一の前に、今、いきなり麻衣子が現れた。しかも彼女は、彼が希望に燃えていた、そして彼女に恋していたその頃とまったく同じ姿だった。謙一が忘れかけていた胸の高鳴りを取り戻し、思わずその姿を追うのも無理はない。しかし一方で、それゆえ近づきがたくもあり、また十年あまりという時間は彼女の内面を少なからず変えてしまっているだろうから、その意味でも会って話しかけるのが恐かった。

ついて行きたいけれど、追いついても困る、という結論のない思案を頭に、謙一は板塀の間から抜け出た。T字路で、突き当たりの先は駐輪場になっていて、まばらに自転車が置かれている。駐輪場は線路の柵で終わり、その先は漆黒の闇。街灯があり、今通ってきた道よりはいくらか明るい。駐輪場の駅寄りの端の方で、高校生ぐらいの若者が数人、うちわを使いながら輪になってしゃがんでいる。

「穂坂君!」

突然、謙一の左で、鈴の音の様な、りん、とした声が響いた。謙一が驚いて左を見ると、その声で彼が思い出した通りに、麻衣子の顔があった。謙一と目が合うと、丸くしていた目を細めて、ニコッと笑った。

「……水瀬、さん…………」

謙一は、当時の言い方で彼女を呼び返した……声をかけても、麻衣子は消えたりしなかった。

「……久しぶり、だね」

言葉を選ぶ様にしながら、謙一が言った。かすかに夜風が吹いて、祭りの人混みの中よりはだいぶ涼しいのだが、謙一の額には汗の玉が浮いている。

「うん、高校出てからもう十一年経ったものね……でも、穂坂君のしゃべり方、変わってないね」

麻衣子の口調はさっぱりしていて、それでいてしみじみとした感慨を伝えていた。青い浴衣には、よく見るとミズバショウか何かの形をした白抜きの模様があって、それがほどよく豊かな彼女の体によく似合っていた。

「……穂坂君、あれから、どうなったの?」

眼鏡越しに彼を見上げる麻衣子の質問を聞き、謙一はどきっとした。でも、答えを待つ彼女の瞳はあまりにも屈託がなくて、それを見ているうちに、すっ、と声が出た。

「大学出て、写真の修行してたんだけど……うまく行かなくて、帰ってきたとこなんだ」

すると麻衣子は謙一の顔を見たまま、考える様な顔をして、

「……そう、穂坂君もダメだったんだ……ちょっと元気ないな、って思ったけど……」

と言ってから、ちょっと下向き加減で、照れ笑いになって言葉を継いだ。

「私も結局、大学を卒業できなくて……」

麻衣子の意外な答えに、謙一は驚いた。希望通り神戸の大学に合格したと聞いたきりだったから、今頃はどこかの中学校で教えているものだとばかり、謙一は考えていたのだ。

「似た者同士だね、私たち」

謙一は彼女のその言葉がちょっとうれしくて、彼女の話の詳細を詮索するのをやめた。

「……うん」

その時、謙一は斜め上の空に、赤色の光がぱあっと灯ったのを感じた。二人で同時に見上げると、赤い大輪の花火が真っ暗な空に上がっていた。続いて、緑、白。それから、ドン、ドンドン、と音が響く。駐輪場の隅にいた高校生たちが、立ち上がって歓声を上げている。

「……花火…………」

麻衣子の円い眼鏡に、上空の光が小さく尾を引いた。

花火は中盤にさしかかり、しだれ柳などの凝ったものが増えてきた。少し強まった夜風が、謙一の頭をなでている。

「…………」

がらんとした駐輪場で、線路の柵のすぐ前に立って、二人はずっと花火を見ていた。たまにぽつぽつと会話があって、あとはただ見上げているばかり。打ち上げ花火が矢継ぎ早に咲いては消えるのを見上げたまま、麻衣子が見開いた目をきらきらさせている。謙一も花火に見入りながら、時折そんな彼女をチラッとのぞき見ては、すぐに上空へ目を戻していた。

「やっぱり、城崎の花火はきれいね……。そうだ、前に見た時も、穂坂君がいたよね」

「うん……橋の上で、人がいっぱいいたけど」

あの時と違って体がくっつくほど間近ではないが、それでも麻衣子が首を動かすと、体の温もりがかすかに伝わってくる気がする。そして後れ毛のあたりから、あのほのかな甘酸っぱい香りが、たしかに伝わってきた。感覚が懐かしいだけでなく、麻衣子は高三のあの時と、まったく同じ顔をしている。

「中学の時からこうで、老け顔って言われてたから……ほら、『老け顔だと年を食っても変わらない』って言うでしょ。だから、きっと私、ずっとこうなのよ」

きめの細かさを保った色白の肌に、えくぼを浮かべて笑う麻衣子。彼女は今、柴山の実家で暮らしているという。小さな漁村で大人がぶらぶらしていたら目立つだろうと謙一は思ったが、見た目だけで想像すれば不自然ではない。

「…………」

謙一は、自分も高校生に戻った様な錯覚を覚えそうになった。少なくとも、昔、彼女に抱いていた想いは、彼の中にふつふつとよみがえってきていた。けれど、もちろんその想いをぶつける度胸はない。それに度胸以前に、彼女に会えたばかりの今は、かなうかなわないは別にしてそういう表現はしたくなかった。

麻衣子の横顔を見ながら、謙一が後ずさりする。彼の見る場所は彼女の後ろ髪、彼女の全身へと移っていき、そして花火を含めた全景に広がった。それをぼんやり眺めてから、謙一は息を漏らし、思い切った様に口を開いた。

「えと、……写真、撮っていい?……いや、花火がメインで、水瀬さんの後ろ姿も要るんだけど……」

麻衣子の返事が聞こえるまでの時間が、謙一にはものすごく長く感じられた。

「……いいよ。きれいだものね」

謙一が、ファインダーをのぞく。花火は、赤や緑の玉が次々と上がるメニューに戻っている。花火を見たままに撮ろうと思えばシャッタースピードを上げるべきだが、それだと黒髪に青い浴衣の麻衣子は、地面や柵とともに完全に闇に沈む。だが、さりとて暗い部分が写る様に合わせると、今度は花火がケバケバしい光の帯になってしまう。それに、三脚がない。

「…………」

謙一が考え込んでいると、駅の方から小さく列車のエンジン音が聞こえてきた。顔をカメラから離して目を凝らすと、それは最終の特急列車で、窓から漏れる煌々とした灯りが四、五両ばかり連なっている。謙一はあわててカメラを正面に構え直すと、シャッタースピードを速くも遅くもない位置に合わせ、それから麻衣子の後ろ髪にピントをつけた。

謙一の眉間にしわが寄り、カメラをのぞく目は目一杯細まっている。しかしその瞳は、志高くこの町を後にした頃の輝きを宿していた。列車の音が、間近に迫ってくる。

「ブレるな、ブレるなよ……」

フレームの下四分の一のところに麻衣子、そして柵があって、ぎりぎり収まる高さで花火が次々と咲いては消えている。ちらっ、と、右手に列車の運転台の灯りが見えた瞬間、謙一は、ぐっ、とシャッターボタンを押し、指に力を込めた。

モーターの音とともにシャッターが切られ続ける中、柵の向こうに白い光の帯がゆっくりと通り過ぎ、麻衣子の姿をくっきりとしたシルエットにする。地面がほのかに白く照らされ、それがシルエットをさらに引き立てる。そしてその上空で、色とりどりの光の玉が、舞う様に咲いていく。

途中でフィルムが終わったが、謙一は満足し、美しいものが撮れた恍惚にガクッとひざまづいた。彼はそのまま地面を向いて手をつき、その姿勢でしばらくめまいをこらえた。それからようやく、

「…………ありがとう、麻衣子」

と、思わず心の中で使っていた呼び方で彼女に礼を言い、そして一瞬遅れてそれに気づいてあわてて顔を上げた。

すると……………麻衣子が、そこにいなかった。

「?!」

あわてて周囲を見回す謙一。しかし、麻衣子の姿はどこにもない。脇の方で、花火に飽きた若者たちがふざけ合って笑っているだけだ。…………幻だったのか?……まさか。あんなにくっきりしていて、長い時間一緒にいて、体温までがかすかに伝わってきていた……。幻では、なかった。立ち去るのに必要な時間は、たしかにあった。しかし、彼女がなぜ立ち去ったのか分からないのはそのままだ。上がり続ける花火の光を浴びて這いつくばったまま、謙一は呆然とするばかりだった。

よく撮れたからって、何を俺はあんなにボケッとしてたんだ……もし、それが気に障ったのなら、謝らなきゃ…………。その後も謙一はとぼとぼ歩いて麻衣子の姿を求めたが、やはり彼女は見つからなかった。

Ⅳ

謙一が駅前通りに出ると、人々の足が温泉町の方へ向かっていて、歩道に出された屋台が片付けを始めている。花火が上がらなくなった。

「そうだ……朝香!」

謙一が人をよけながら急いで橋まで戻ると、たもとの石灯籠を背にして、朝香が一人で立っていた。

「……遅い」

出かける時の「遅い」よりは小さな声だったが、今度は本当にむくれていた。謙一を見る朝香の顔は、目がつり上がっている。

「きれいな女の人とかを、でれでれ見てたんでしょう」

でれでれ見ていたわけではないが、謙一はどきっとした。

「それは冗談だけど……、昔のお友達とかに会って、話するのは分かるけどさ……」

「本当に、ごめん。でもさ……」

屋台が片付けに入って相様を変えた川沿いの道を、人混みにまじって二人で歩く。朝香の顔から怒りは消えていたが、謙一の遅刻をなじる言葉が途切れ途切れに続く。謙一の出まかせの言い訳は、ほとんど聞いてもらえていない様だ。

表通りへ入る曲がり角のあたりへ来ると、さすがに朝香の非難も止んだ。謙一も黙って、ほどなく彼の心中は、麻衣子のことに移った。……一体、どこに行ってしまったのか。帰らなきゃならないにしても、何か気に障ったにしても、一言あるだろう。……でも、どちらにしても、麻衣子が、自分の好きだったままの麻衣子が、この町からそう遠くない場所にいる……。謙一は、彼女が急にいなくなったことをいぶかるよりも、変わっていない麻衣子に再会して、そしてまた会えるかもしれないことに浮き足だっていた。

謙一が回想に一区切りをつけて周囲を見ると、表通りは行きよりもさらに歩く人が減っていた。街灯や店の灯りがあるとはいえ、女の子が一人歩きするには心細いかも知れない、と思ってふと横にいる朝香を見ると、彼女は浴衣の白い袖を目元にやっている。

「……!」

朝香が、目のまわりを腫らして、涙を流していた。気丈そうな朝香がべそをかくほど怖がっていたのは意外だったが、これだけ人通りが少ないと、無理もないのだろうか。

「朝香……本当に悪かった、ごめん」

謙一は朝香を立ち止まらせて、彼女の肩に手を置き、顔をのぞき込んだ。

「……ううん、大丈夫。…………怒ったりして、ごめんね」

朝香はしおらしくそう言って涙を拭いていたが、いきなり一歩下がると、

「やだっ。また、からかわれちゃうでしょ!」

と大きな声で言って、恥ずかしそうに横を向いた。

(つづく)